“巴铁”换帅无碍中巴关系大局

“巴铁”换帅无碍中巴关系大局

穆斯林联盟(谢里夫派)重夺失去3年的政权,开创了两个新纪录:总理被弹劾下台,一家产生两位总理——此前,夏巴兹的哥哥纳瓦兹曾3次成功组阁。

2017年7月,第三次担任总理的纳瓦兹因涉嫌腐败并失去军方支持而被高等法院取消任职资格,次年又被判10年监禁。那次“倒阁”运动的最大推手、前板球明星和正义运动党领导人伊姆兰·汗在2018年7月底举行的大选中高举反腐败强经济大旗,一举夺得270个议席中的115个而跃升第一大党,并与几个小党组成联合政府,打破传统两强穆斯林联盟(谢里夫派)和人民党轮流坐庄的周期律。

作为“政治素人”的伊姆兰·汗虽未完全兑现“伊斯兰福利国家”和“新巴基斯坦”的竞选纲领,但执政近4年半期间也新增了550万个就业岗位,远高于过去10年的平均值,且在应对新冠疫情、落实全方位公共福利政策和健康保险计划方面受到基层百姓欢迎。不过,长期经济凋敝积重难返,疫情持续拖累以及俄乌危机导致大宗产品涨价,加剧了通胀和外债压力,让反对派有了诟病和发动弹劾的口实。

伊姆兰·汗丢掉政权的第二个“滑铁卢”是失去军方信任。由于经济业绩不佳,军方无意为其失败背书而逐步拉开距离。伊姆兰·汗关键时刻外交不慎,又触怒素来重视对美交往、巧妙平衡大国关系的军方。2022年2月24日,俄罗斯出兵乌克兰当天,伊姆兰·汗作客莫斯科引发美国不满,并由此给巴基斯坦军方带来巨大压力,也让反对派伺机发难翻盘。经济运行不良和失宠于军方,导致伊姆兰·汗政权结束和夏巴兹上位。

巴基斯坦多年来有两大突出政治现象:其一是政府轮替频繁的不确定性,其二是无论哪个党派执政都维系与中国“铁杆”邦交的确定性。

夏巴兹当选后在议会发言即重申,将加强同中国等传统友邦的关系,同时也努力交好印度和美国。4月12日,夏巴兹会见中国临时代办时重申,“巴中友好深植于两国人民心中,坚不可摧,无可撼动。”他甚至对媒体表示,中国是巴基斯坦外交中排序头号伙伴。巴基斯坦驻华大使莫因·哈克接受记者采访时表示,中国和巴基斯坦之间的“钢铁友谊”经得起时间检验,无论政府或领导层如何更迭,巴基斯坦对这种卓越、重要的关系已经达成共识。

除巴基斯坦各党始终恪守对华友好、对华优先这个基本国策外,夏巴兹本人的经历也证明,他对中国只会亲善有加而非偏离轨道。他主政家乡旁遮普这个全国超级大省期间,既是“钢铁大王”也是“基建狂魔”,所推动的几个重大基建工程,都是中巴经济走廊的骨干或标志性项目。

尽管一些分析家和国外舆论认为,夏巴兹·谢里夫政权上台后将转而“亲印、亲美”,但绝大多数知情者认为“这是不可能的”。

自建国以来,巴基斯坦始终希望和美国保持良好关系,但绝大多数时候美国出于自身利益考量,将美印关系置于美巴关系之前。只要美国这一基本战略不变,巴基斯坦任何一届政府恐怕都难以和美国走得更近一步。

印巴间矛盾根深蒂固,且是基于地缘政治和战略层面的“原则性矛盾”。尽管莫迪政府在伊姆兰·汗被弹劾后发表了“期待性”讲话,但在印度不放松诸如克什米尔问题等关键性分歧立场的前提下,巴基斯坦任何一届政府都不敢谋求和印度“暖化关系”。

巴基斯坦的地缘政治死敌是更为强大的印度,而中国则是最强大、最可靠的近邻强援,因此历史上巴基斯坦政府更迭几乎不会影响双边关系。巴中友谊的最根本纽带是共同战略利益,对巴方而言则是印度在卧榻之侧。这一点不变,大局就不可能发生撼动。

中巴曾是不同阵营的两个国家

中巴曾是不同阵营的两个国家

巴基斯坦地处南亚、中亚和西亚的交汇处,地理位置十分重要。独立之初,巴基斯坦国力弱小,社会结构复杂,民族、宗教矛盾尖锐,政局动荡不安。因而,巴基斯坦采取亲西方的外交政策,其主要目的是希望获取西方国家的军事和经济援助,抗衡强邻印度。

巴基斯坦在建国初期曾积极寻求与英国建立联盟关系,在遭受挫折后转而寻求同中东和美国的合作。20世纪50年代和60年代初,巴基斯坦与美国在双边和多边条约的基础上实现了军事结盟。虽然亲美,但在意识形态领域,巴基斯坦并不希望与中、苏等社会主义国家对抗。事实上,巴基斯坦早在1950年1月4日就承认了新生的中华人民共和国,是较早承认新中国政权的国家之一。

当时,中巴不在一个阵营,道不同不相为谋。据中国驻巴基斯坦大使馆1952~1954年的年度工作总结报告显示,当时中方无一例外地抱怨,巴基斯坦政府很少邀请中方人员参加他们的宴会, 并把这种冷遇归结为“巴基斯坦统治阶级进一步投靠美帝,政治上越来越反动的必然”。

这个一心一意跟着美国走的邻居从1953年开始连续8年跟随美国反对中国加入联合国。巴基斯坦还和美国签了一个用来牵制亚洲共产主义势力的《东南亚条约组织》。1955年万隆会议期间,在会见周恩来总理的时候,时任巴基斯坦总理穆•阿里解释说,签这个条约绝不是为了反对中国,我们也不相信中国有侵略的意图。

坚持原则,坚决不做有损国家利益和尊严的事情,但是同时保持高度的灵活性,多交朋友少树敌,这是时任中国总理周恩来在处理和巴基斯坦关系的时候表现出来的重要的睦邻外交思想。但在处理中巴关系的过程中,周恩来表现出了高度的灵活性,并不是一味斗争。周恩来在接见巴基斯坦妇女代表团时,曾表示对巴基斯坦加入东南亚条约组织的不满,但同时他也非常真诚地同那娃兹夫人进行了推心置腹的交谈,希望争取到巴基斯坦这个朋友。

在周恩来的努力下,虽然中巴之间存在原则性的分歧,但是当时的中国媒体并没有公开两国之间的矛盾。周恩来在1956年1月4日会见巴基斯坦驻华大使阿哈默德时回忆说:“在万隆会议期间,曾经同巴基斯坦前任总理阿里先生谈过几件事:第一,关于巴基斯坦参加马尼拉条约,我们是很不满意的。但是为了友好,我们在报纸上没有强调指名巴基斯坦来加以反对。”周恩来的这种做法为两国友好关系的发展留下了空间,展现了周恩来原则性和灵活性高度结合的外交思想。

20世纪50年代,相比中巴关系,中印之间的关系要密切得多,印巴两国在克什米尔问题上存在着很深的矛盾,但是新中国在处理和这两个国家关系的时候,尤其是在克什米尔问题上,表现得不偏不倚,公平公正,并且坚决不干涉别国内政,鲜明体现了周恩来的睦邻外交思想。印度方面当时曾多次要求周恩来在印巴之间存在争议的克什米尔问题上表明态度,支持印度方面的克什米尔属于印度的立场,但是都被周恩来巧妙地拒绝了。

1954年4月周总理初访印度时,尼赫鲁总理在日程中安排了陪同访问克什米尔查谟首府斯利那加的活动,其用意十分明显。当时中印关系是很好的,但周总理以时间仓促为由,婉言谢绝了。尼赫鲁在会谈中详细陈述印度对克什米尔问题的立场,要求周总理在适当的场合说几句同情的话。周总理又答以中国政府对此问题尚待研究,一时难以表态,希望谅解。

巴基斯坦曾多次请中国在克什米尔问题上担任调停人,周恩来为了避免中国卷入到印巴之间的纠纷,失去公平公正的立场,对巴基斯坦的请求一再表示拒绝。

在当时的情况下,英美等帝国主义国家纷纷借克什米尔问题在印巴之间大做文章,趁机干涉印巴两国内政,最终的目的是为自身攫取利益。与帝国主义国家趁机浑水摸鱼,借别的国家间矛盾和问题干涉别国内政的做法相比,周恩来的不偏不倚,不干涉别国内政的做法,才能真正赢得邻国的尊敬和友谊。

2014年“中巴友好论坛”第二次会议开到最后的时候,论坛的巴方主席、前外长夏希介绍,为了让巴基斯坦人民世代牢记周恩来总理对巴的恩德,巴方将伊斯兰堡通向使馆区的原叫“大学路”的道路,改名为“周恩来大道”。2016年中国驻巴大使馆新馆落成后,伊斯兰堡市政府批准中国使馆馆址定为:周恩来大道1号。伊斯兰堡以外国现代领导人命名的道路极少,周总理享此殊荣,完全是由于巴基斯坦人民对他高度尊敬和深爱。周恩来总理生前为发展中巴友谊做了大量的工作,被巴人民誉为“中巴友谊的奠基人”。

“巴铁”的形成:中国关键时刻给印度下达最后“通牒”

“巴铁”的形成:中国关键时刻给印度下达最后“通牒”

中巴关系的形成,有一个跳不过去的坎儿——印度。巴基斯坦和印度从一开始就存在领土纠纷,很大程度有赖于英国人走的时候对这俩殖民地的划分——印度等于是横插在巴基斯坦的国土中间(那时孟加拉国属巴基斯坦,叫东巴基斯坦)。

除此之外,英国有意按宗派信仰划分两国,英国人甩甩手走了——从40年代到70年代,印巴为了克什米尔地区到底归谁的问题打了好几场大仗。(克什米尔高层当时要加入印度,但普通民众是穆斯林,倾向于加入巴基斯坦)

到了60年代,中印的领土矛盾来了,印度开始不接受两国在喜马拉雅山脉东段的传统分界线,企图向北推进边界;1959年,十四世达赖喇嘛出逃印度,在中国看来,印度这时为“西藏分裂分子”提供基地——新账加旧账,中国很不开心。

与此同时,巴基斯坦也不开心。根据中国外交部档案馆解密档案,美国一直压着巴基斯坦在克什米尔问题上让步,对印度妥协,甚至要“巴印联防”反华。在英美的调停下,印巴举行了部长级会议解决克什米尔问题,但巴基斯坦发现在这个问题上它和印度有着根本性的差异,完全没可能达成协议,比较失望。

更失望的是钱的问题。1960 年中国驻巴基斯坦使馆报告说:“随着1959 年7 月美国会通过削减外援, 美国给巴的经济‘援助’已不像过去之多。与此同时,美国对印度援助却不断增加。1960年5月4日,美印签署协定,美国同意在今后四年向印出售价值12.76亿美元的剩余小麦和大米。印度政府将以印度货币卢比支付这笔货款,而美国政府将把货款的85%,即约10.76亿美元作为给予印度的经济‘援助’,其中一半是贷款,另一半是赠款。此后还有不断地再加码。”

1962 年中印边境冲突以后, 美国不顾巴方的“恳求和抗议”向印提供了大量军援,而且又逼巴向印让步。在这种情况下,郁闷的巴基斯坦开始和中国发展关系。

在1961 年第十六届联合国大会表决恢复我国合法席位时, 巴方改变了八年以来一直追随美国的态度,对美国阻挠恢复我国在联合国的合法席位的提案投了弃权票, 而对要求恢复合法席位的苏联提案投了赞同票。在中国台湾和西藏、中印边界以及禁止核武器的问题上也采取了全面支持中国的立场。

而就在1962年中印发生冲突后,美英两国希望印巴和解, 能让印度集中力量对付中国。但就掐着这个点儿,中巴两国政府举行边界谈判,1963 年初两国签订了边界协定, 这使中国和巴基斯坦的边界问题得以解决。

60年代处在水深火热中的巴基斯坦还因为领土争端和阿富汗交恶,此时的另外一个大国苏联明确申明站在印度和阿富汗这边。巴基斯坦环顾世界,能靠得住的粗腿,也就剩中国一个了。而60年代中国与苏联的关系出现裂痕,为中巴交好提供了一个更加有利的因素。

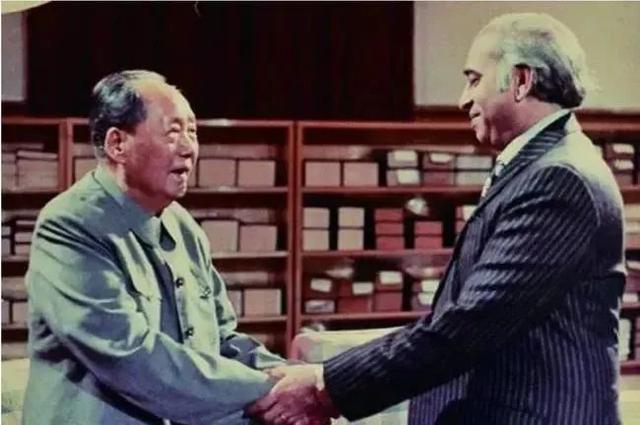

在巴基斯坦疏远美国之际,中国看准时机加大对巴的友好力度。1964-1965年间,周恩来、刘少奇先后访巴,表示需要巴基斯坦牵制英美,并承诺如果印度侵略巴基斯坦,中国将支持巴方。

1965年,印巴因克什米尔问题开始打仗,中方为巴基斯坦提供了飞机、坦克和大炮,并准备出兵,最关键的一步是给印度下最后“通牒”:“只要印度有一天还在压迫克什米尔人民,中国就一天不会停止支持克什米尔人民要求自决的斗争,只要印度有一天还在对巴基斯坦进行肆无忌惮的侵略,中国就一天不会停止支持巴基斯坦反侵略的正义斗争……”(《中华人民共和国外交部9月16日给印度驻华大使馆的照会》)

印度赶紧满足了通牒的各项要求,而这份最后通牒引起大国们的恐慌,迫使他们在联合国采取行动中止印巴战争。中方没有动武,但中国的武力威慑加速了印巴战争的结束,帮巴基斯坦保住了巴占克什米尔地区。

守望相助:中巴友谊历久弥坚

中华人民共和国成立后,突破外交封锁、团结第三世界、恢复联合国合法席位等,都离不开“巴铁”的全力支持。中巴两国曾多次协调合作,维护了地区和平、稳定和正义。

在中华人民共和国成立后的一段时期,整个西方世界,都未和中国通航,当时只有少数几个社会主义国家和我们通航。在这样的情况下,巴基斯坦率先于1964年开航中国,成为第一个和我们通航的非社会主义国家。

巴航不仅为中国提供了空中通道,而且对中国民航提供了诸多帮助。当年,由于西方的援助,巴国民航业比较发达。中国遭受西方国家封锁遏止,我国从西方得到的第一批民航飞机,就是巴航转卖给我们的4架三叉戟飞机。巴航不仅转卖给我们飞机,而且帮我们培训了飞行员和地勤人员。

上世纪60年代,为打通中巴两国间的陆上通道,也为了改变两国边境地区的极度封闭落后状况,中巴两国领导人商定,共同修建从新疆喀什到巴基斯坦塔科特的喀喇昆仑公路(也称中巴友谊公路)。公路全长1224公里,巴境内800多公里,中国境内400多公里,其中巴境内中国援建的路段长600多公里。

公路翻越喀喇昆仑山和喜马拉雅山,最高点4733公尺,是世界最高的高山公路,沿线都是崇山峻岭、悬崖峭壁,多塌方、泥石流、雪崩、滑坡等自然灾害,建设过程极其艰苦,工程历时13年,于1978年才全线竣工。为了建设这条后被誉为“世界第八大奇迹”的公路,中国有140多人献出了宝贵的生命,其中,88人埋葬在吉尔吉特的中国烈士陵园内,巴方也有不少人献出了生命。

作为南亚次大陆的一个小国,巴基斯坦从国家生存和发展的角度出发,周旋于美、中、苏三个大国之间,之正因为此,巴基斯坦在中美关系解冻过程中充当双方联络的中间人。在1969-1972年中美关系解冻过程中,“巴基斯坦渠道”起到了在中美之间有效传递信息、促成基辛格1971年秘密访华的重要作用,并为1972年尼克松总统访华奠定了坚实的基础。

巴基斯坦流传这样一句话:“如果你爱巴基斯坦,也请你爱中国”。这是中巴友谊的真实写照。2008年中国汶川发生特大地震,巴基斯坦贡献出了全部战略储备帐篷;2010年巴基斯坦遭受特大洪灾,中国派出史上最大规模医疗救援队倾力相助。2015年4月2日,因也门战事升级,176名巴基斯坦公民从也门亚丁港乘坐中国海军临沂舰撤离也门,并安全返回伊斯兰堡。这样的事例不胜枚举。

巴基斯坦总统阿尔维曾表示,70年间,巴中两国始终团结一致,并肩而站,相互信任,相互尊重,相互支持,同甘共苦。“我们根深蒂固的‘铁杆’友谊是由两国历代领导人和两国人民共同培育而成的。尽管面临巨大挑战,我们共同做出了巨大牺牲以维护和促进共同的目标和价值。我们的全天候战略合作伙伴关系已成为地区和平与稳定的基础。”

2013年中巴经济走廊启动以来,显著改变了巴基斯坦经济社会面貌。截至目前,第一阶段的走廊项目建设帮助巴基斯坦基本补齐了基础设施和能源短板,为巴产业发展奠定了初步基础,为巴带来254亿美元直接投资,为约7.5万人创造直接就业机会,中国已经连续7年成为巴最大投资来源国。

中国和巴基斯坦一直是患难与共、同甘共苦的好兄弟,70年友谊可谓风雨兼程。特别是在新冠肺炎疫情肆虐全球的大背景下,中巴兄弟之情再次经受住了历史的检验,更显弥足珍贵。在中国抗击疫情最困难的时刻,巴基斯坦总统阿尔维第一时间向习近平主席致函慰问;巴参议院和国民议会先后通过决议,坚定支持中方抗疫;巴政府和人民全力提供口罩等防疫物资,给予中方最宝贵的支持。

巴基斯坦出现疫情后,中国政府和社会积极响应、多方支援,多次派出医疗专家组,援助多批防疫物资。据悉,巴基斯坦是中国政府对外援助疫苗的第一个受援国,巴军队也是第一个接受中国军队新冠疫苗援助的外国军队。

2021年5月21日,中国与巴基斯坦建交70周年,习近平主席当天在致巴基斯坦总统阿尔维的贺电中指出:“中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴,在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。两国互信和友谊历经70年国际风云变幻考验,始终坚如磐石。”

(参考资料:马晓霖,《“巴铁”换帅无碍中巴关系大局》;侠客岛,《“巴铁”是怎样炼成的?》;陶短房,《“巴铁”永远是“巴铁”,中巴友好这个大局不可能改变》;周戎,《巴基斯坦政局与中巴关系》;林一鸣,《共克时艰的中巴关系》;张任重,《守望相助70年:中巴友谊历久弥坚》;韩晓春,《周恩来与中巴关系》。)