2020年2月24日,中国-世卫组织联合考察专家组披露,全国共有476家医疗机构3387例医务人员感染新冠肺炎病例(2055例确诊病例,1070例临床诊断病例和157例疑似病例);90%以上的医务人员(3,062例)来自湖北。这其中因感染新冠肺炎不治离世的,既有普通的护士,一线警戒的医生,也不乏德高望重的教授,甚至医院的院长……

“侠之大者,为国为民”,所谓的英雄不过是平凡的勇敢。在高传染率的病毒面前,救死扶伤的医护人员又一次首当其冲,挺身而出!

缺乏防护的第一线

缺乏防护的第一线

2020年1月20日晚,国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山接受央视新闻采访时表示:根据目前的资料,新型冠状病毒肺炎是肯定的人传人。

但是,早在钟南山院士向公众警示“肯定的人传人”之前,急诊科护士郭琴已经病倒了,成为武汉大学中南医院第一个确诊染病的医护。

在她印象中,1月7日之后,她曾经接诊过一位53岁的胡姓患者。患者是黄冈菜市场的摊主,在接连高烧后转入中南医院急诊中心,当时病情已经相当严重。为了给他插管,郭琴把手伸进他的口腔,气管导管插入呼吸道,患者的痰喷了出来,溅出浅浅血色的泡沫。

后来才知道,胡姓患者还只是她当时接诊的六名新冠肺炎确诊患者之一,而且属于重症患者,护理流程复杂,“插管,上ECMO,吸痰,抽血,穿刺,或者大小便的护理……”

郭琴清楚地记得,1月12日下午自己出现症状,她感到明显的畏寒和头痛,但是依然撑着上完了夜班,一量体温,37.8摄氏度。

在急诊科工作了15年,经验早已内化成了直觉判断。看到体温计上的数字之后,她马上就通知医院,并安排自己跟家人隔离,同时大量饮水。

“我们这个职业的风险不是一点半点。以前在学校的时候,老师就告诉我们急诊是高风险。所有的情况都可能来到急诊,男女老少,各种各样的疾病都会来,都是第一时间来,而且到我们这里来的大都是重病,你给他做的所有操作,都是高暴露、高风险的。”

但她内心存着一丝侥幸,希望发烧只是因为普通的甲流。毕竟在1月7日之前,医院并没有对当时称为“不明原因的肺炎”进行筛查,医护人员也没有开始穿防护服。

然而,在当时的武汉城中,应该已经有不少病毒携带者了。“我们遇到过很多隐瞒病史的患者,他到抢救室来看病,他就不说自己发热。因为发热必须按指定的流程(先到发热门诊),发热门诊人太多了,他不想排队,他就说他是来看其他疾病的,他也确实有其他疾病,就只隐瞒发热病史不说,这个也给医护带来很大的安全隐患。”

果然,第二天,郭琴就体会到了这次发烧跟以往的明显区别,“非常不舒服,倒没有烧得特别高,就是头疼、关节疼,跟别的疼不一样,有点受限。我记得当时胯关节特别疼,晚上用了热水袋敷在身上才睡着,而且是胀痛。后来烧高了,出汗了,反而没有症状了。”她的体温一度飙升到39.5摄氏度。她警惕起来,去医院验了血、做咽拭子检测,结果,病毒检测结果呈阳性。肺部CT显示,她的双肺已经出现毛玻璃样。医生对她下了指令:你必须住院。

后来,包括国家卫健委医院感染防控专家李六亿在内的多位专家指出,绝大多数医护人员的感染都发生在1月23日上调防护等级之前。这其中的潜伏期长短不一,使医护人员的发病一直延续到2月中旬。

教授也无助:“救救我”

教授也无助:“救救我”

因为抽痰和插管的过程中接触到患者的体液,增加暴露风险,这绝不仅仅是郭琴一个人的遭遇,几乎所有重症监护医务工作者都面临这一危险。

刘伟权是同济医院重症医学科护士专家,同济医院附属于华中科技大学同济医学院,在这次抗疫战中责任重大。早在1月7日,同济医院就派出了18名医护人员第一批支援金银潭医院。刘伟权是这18人中的一员。

第一批支援医护抽调了呼吸科、感染科、重症科的护理人员,护士一般要求在25到35岁之间,40岁的刘伟权是其中年龄最大、职称最高的一个,经验非常丰富。他一到病房,马上就发现了问题。

“痰,病人一咳嗽,痰就全喷在护理人员的脸上了。这是传染性疾病,病人的痰液、泡沫,很容易造成感染,不能像对待普通病人一样。我说这不行,1月8号中午我就建议:必须使用密闭性吸痰,不断开这个管子。这样病人咳嗽的话,痰液就顺着管路慢慢流到积水瓶里了。”

因为刘伟权的建议,金银潭的医院领导通知器材科,马上进货。当时武汉还没有封城,运转速度很快,第二天早上,就进到了密闭性吸痰管,马上挨个给重症护士们示范使用。这一合理化建议,为金银潭医院ICU的护士筑起了最初的安全屏障。

令人遗憾的是,当时疫情没有上升为共识,同济医院内部也没有通报提醒用“密闭性吸痰法”。医院没有公布疫情的权限,尽管1月7日已经出现院内感染,并且已经向金银潭派出重症支援团队,知情仍只限于少数相关科室和人员。

据《健康时报》的报道,去世的同济医院教授、器官移植专家林正斌,可能是在年初参加了本院组织的外科集体体检时感染。体检中心位于儿科诊所的三楼,人流量很大。等到林教授发现自己出现低烧、咳嗽症状时,心存疑虑的他找到了既是同事、又是好友的宋建新,请宋帮忙诊断病情。宋建新是同济医院感染科主任医师,也是湖北省疫情防控专家组成员。CT检验结果并不乐观,宋建新如实告诉了老朋友。

1月27日,林正斌被安排住院治疗,随后核酸检测被确诊,不到一周就进了重症监护室。戴上呼吸面罩,已经无法说话的林正斌向宋建新发了一条信息:“宋主任,我上呼吸机了,救救我。”

从2月7日到15日的短短八天里,华中科技大学接连失去三位精英级教授的消息在互联网传播,除了器官移植专家林正斌,生命科学院楚天学者红凌和中国工程院院士段正澄也因为新冠肺炎辞世,令人扼腕。

苦战,病人越治越多

回头看,整个1月,武汉医疗战线完全是一场“苦战”。病毒仿佛携带着狡猾的恶意,潜入城市,以我们看不见的方式流散。人们眼睁睁地看着自己亲近的人,像被发牌一样,以未知的概率中招。甚至,疫情一线的医生发现病床上自己正在抢救的人,竟是曾经的同事……

在援兵到来之前,武汉市汉口医院医务部主任吕清泉,已经连续工作了23天。从1月3日,汉口医院收到第一个有华南海鲜市场接触史的疑似病例开始,他的工作就再没停歇。大多数的夜晚,他都是在办公室里的行军床上度过的。

虽然,当时病毒的传染性还没有确认,但从1月5日起,汉口医院已将位于一栋独立小楼二楼的呼吸科和内分泌科腾空,作为最早收治病人的病区。可是,吕清泉惊讶地发现,到发热门诊就诊的人数越来越多,影像学检查显示“病毒性肺炎”也越来越多。

1月13日晚上9点,医院又将住着近70位病人的心内科病房腾空,科室与病人临时调整到外科大楼。但是,“每开一个病区,一天就收满了”,医务人员根本不够。

1月20日,成了一个不会被遗忘的日子。这一天,国家卫健委高级别专家组公开介绍,这种肺炎存在“人传人”的现象。

汉口医院从1月21日起,把将近200个非肺炎病人清空,一夜之间开了10个发热门诊。“当天晚上,接了400个发热病人;第二天1200人;第3天1500人。”大量病人拥向医院,担心感染的护工离开了,行政人员临时充当清洁工和搬运工。

可是很快,最担心的问题也出现了:陆续有同事“中招”——感染新冠肺炎。“每倒一个人,意味着空位置需要有人来填。”但吕清泉找不到人,“刚开始,50岁以上的医生没让上一线的。后来50多岁,快退休的医生全部都进来。”

“有的医生头天晚上还在值夜班抢救病人,第二天就感染住院。”在吕清泉的记忆里,医务人员经历了两次感染高峰,第一次是1月20日之前,第二次是1月21日至1月29日之间。

第一批“中招”的医护人员,主要集中在呼吸科与重症医学科。“因为新的诊疗指南出来之前,我们可能无意识地增加了医务人员暴露风险。后来,第二拨人又特别疲劳,休息不够,身体抵抗力下降。”吕清泉说。

1月23日,连续工作21天的吕清泉被院领导要求强制休息半天,“手机关机,天塌下来,你不管他。”但吕清泉没关掉手机,他给“中招”的医生打电话,电话那头的医生说:“我一旦好了,要立刻返回岗位。”吕清泉听得直流泪。

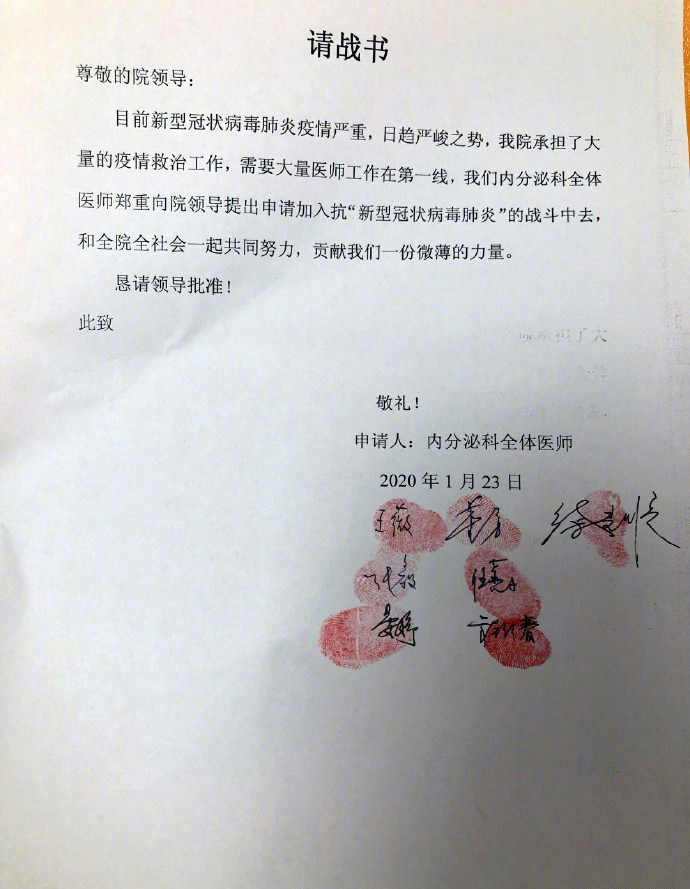

事实上,此时不止汉口医院,整个武汉“一线”被不断扩充——因为病人数量只增未减,这意味着越来越多的定点医院、被临时改造的病房和紧急接受培训的各科室医护人员——虽然并不是所有医院都是按传染病防护标准设计,但是疫情面前,没有人提出异议,相反一呼百应,请缨上阵者络绎不绝。

然而,正是同一时期,防护物资开始肉眼可见地告急。

1月23日,湖北省中医院、武汉协和医院、武汉大学中南医院、武汉市中心医院、武汉市第一医院、武汉市第三医院等8家医院相继对外发出公告,呼吁社会捐赠N95口罩、防护服、护目镜、面屏等物资——在传染性疾病面前,如果不能及时保障这些医疗用品,医生就成了手无寸铁的战士。

可是,即使没有防护物资,治疗对策也不够高明,医护人员还是冲了上去。在中南医院重症医学科主任彭志勇的研究样本中,1月1日到1月28日,该院有138名患者确诊,其中就有40位是医务工作者。而在中南医院对口帮扶的定点医院武汉市第七医院,彭志勇发现其ICU有三分之二的医护人员受到感染。

类似的事情很多。中南医院急救中心副主任医生赵智刚,跟郭琴是同事,郭琴染病后没几天,赵智刚也开始出现症状,他们同属一个小组,这个小组的四名医护全部陆续染病。

1月23日凌晨两点,武汉正式宣布封城。看着同事们陷入了一场漫长而艰难的战役,缺席的赵智刚心急如焚。病情刚有起色,他就报名加入了中南医院的在线专家团。他是患者,也是医生,一边隔离治疗,一边为患者提供线上问诊服务,短短几天时间里,他服务了700多名患者。等到隔离治疗一结束,他马上返岗,出现在急救中心诊室,“形势还这么严峻,治一个是一个,我得对得起自己的良心。”

除夕夜,“援军”来了

除夕夜,“援军”来了

从那时候起,全国各地支援武汉的医疗队,已经开始“备战”了。

除夕夜,有人只在年夜饭的餐桌上吃了两块鱼;有人到了武汉之后才跟母亲打电话说自己来了一线,母亲哭了;有人找了个借口说“有一台手术要做”,便匆匆回到单位,至今还瞒着父母;有人把银行卡、支付宝密码记在本子上,留给家人……

据国务院联防联控机制新闻发布会公布的数据,从1月24日除夕夜起,截至2020年2月17日,全国已派出3.2万余名医务人员支持湖北武汉,当中1.1万人是重症专业的医务人员,这个数据接近全国重症医务人员资源的10%。医疗援助规模,则已远超2008年造成37万余人受伤的“5·12大地震”!

人们不禁再次想起抗日战争时的那句呐喊——“保卫大武汉”!只是这次,必须完成两场硬仗:一场是降低病死率的重症之役,战场在金银潭等重症定点医院;另一场是降低感染率的“应收尽收”,战场遍布武汉十余个方舱医院、社区医院、社区和广袤的湖北县乡。

形势如此紧急,以致大多数外地援鄂医疗队队员的旅程都充满未知。许多人直到坐上飞机都不知道要去哪家医院,接管什么样的病区,甚至不知道要支援哪座城市。比如,郑州市中心医院轻信了网传对口方案,在出征横幅上写着“随州随州,我是郑州”——但最终去了武汉。

然而,比起这种“意外”,更多的却是揪心。1月26日,大年初二,四川第一批援鄂医疗队的138名成员到达武汉红十字会医院住院部。

四川队领队黄晓波对眼前的景象,只想到这样的形容——“糟糕”“沦陷”“不像个医院”。他在电梯里遇到红会医院的医护人员,对方突然就哭出声说:“援军终于来了!”

红会医院距离此次疫情主要源头之一的华南海鲜市场不到两公里。作为一家二甲综合医院,红会医院的门诊实际只能容纳一天800的就诊数量,但从1月22日被征用为新冠肺炎定点收治医院之一起,这里门诊数量一天就达2700人。

住院部里,500张病床已经全部收治了发热病人——几乎每个人都有家属陪伴,有时不止一个。发热病人并非全是新冠肺炎患者,却被并置在同一间病房,院内交叉感染风险极高。由于确诊或疑似感染,医院当时已有六分之一的医护人员无法上班。

四川队不禁深吸一口气,本以为自己来了武汉就进病房,可摆在眼前的第一个任务却是:如何将红会医院改造成一家合格的传染病收治医院。

他们向区政府反映,江汉区区委书记问黄晓波,有什么解决方案。黄建议停三天门诊,先切断所有患者来源,床位已经满员,再进人只会增加交叉感染。黄晓波很坚持,暂时的停诊会让患者有意见,但“如果不停,这家医院就废了”。

停诊三天,医院请离了所有家属,在门诊前设立隔离带,甄别疑似新冠病人和非新冠病人,设法协调病毒核酸检测试剂盒,将原有住院用品全部消毒。

1月27日,江汉区领导现场办公,一天之内打通污染通道。城管工作人员封路,隔离红会医院后门的小区,将医院后门改为垃圾车和殡仪车专用通道……

黄晓波坦承,这比参与汶川地震救援那半个月还累。但改造红会医院,成了武汉疫情救援中最典型的一个医院改造案例。

拯救一座城

值得一提的是,虽然迎来了全国各地战斗力满格的医护队伍,但严重的疫情还是让他们起初连八成功力也发挥不出。

57岁的郭亚兵是大年初一凌晨抵达武汉的。他带领的是由广东省9家医院组成的126人临时医疗队。第二天,郭亚兵接管了汉口医院3号楼2层呼吸科第六病区。

然而,在广东医疗队接管的第一天,这个病区就送走了5位病人。第一天下来,有的护士吓哭了,有的ICU医生夜里做了噩梦,有的吃下安眠药才能入睡。

“来的时候雄心壮志、豪情万丈,咚地一下掉到冰窟窿里去。”郭亚兵说,起初大家有些悲观。曾跟随郭亚兵支援过小汤山医院的护士长李利也觉得,“它传染性太强了,而且潜伏期太长,这是比‘非典’更可怕的地方。”

不仅如此,“平时在医院里看到的所有环节,在这里都要分为两步,人力翻倍。”在病区里,护士成了护工、清洁工、送餐员,要负责污染区的垃圾清理、拖地开窗、端水送饭喂元宵、擦屎倒尿换窗帘,甚至搬运四五十公斤重的氧气瓶。

一位1996年出生的小护士,人生中第一次搬氧气瓶。入行6年的护士张志博每天拉着小车要送20个氧气瓶,整个病区每天至少需要搬六七十瓶。

医疗资源也不足。重症医学科的医生只能在由普通病房临时改造的病房里抢救病人。有一例呼吸困难患者,需要做胸腔积液穿刺引流术,但找不到配套的引流管,最后只能找了一根尿管,通过改造接口达到引流效果……

虽然困难很多,但应对过“非典”的郭亚兵觉得,这次病毒虽然传染性更强,更狡猾,但“至少它是同一个呼吸道的疾病”。而且,预防和治疗同等重要。

从大年初一,医疗队到武汉的那天,高强度的“防护培训”就开始了,目的是为医护人员提供安全的工作环境。

人人都知道,针对此次新型冠状病毒需要高级别防护,但级别到底多高,即便是湖北当地和前来支援的大多数医护人员,都并不熟悉。所以,除了每天安排消杀病区,医疗队还花了半天时间训练穿脱防护服,并要求他们两两互相监督。这是郭亚兵“非典”时汲取的经验:防护要做严格。“毕竟,我们的任务不是救一个或者几个重病人,而是救一座城。”

可是,真正走进病房,护士张志博感触还是挺多,“走路跟企鹅似的,衣服全是汗,护目镜上全是雾,眼睛看不清,听力也会受到影响。”而且戴着3层手套让手指失去了灵活度,第一天扎针的成功率只有60%左右,“有些打击”。更疑心的是,总感觉“防护服是不是在漏风?”但在郭亚兵看来,“怕,我们就放心了。就怕你不怕,慢慢油条了,胆子大了,往往容易中招。”

类似的感触,还有很多,护士陈娜说:“第一天就蒙了,在自己的病区里转晕了两次。”几天后,她才慢慢摸索出穿着防护服呼吸的技巧:呼吸要短促,走路匀速缓慢,说话不带语气、避免深呼吸……

在医院防护加强的同时,疫情在一天天好转,发热门诊的门诊量降了下来,病区的情况趋于稳定。

前两天,医疗队的群里,有人说:“这个星期好像没怎么走人了。”吴凤也有同样的感受,院方已经不再催着病区接收新病人,一些新住进医院的病人,症状也在缓解。她见过氧疗3周、从大白肺到肺部纤维化完全吸收的68岁的病人,也见过48岁的退役老兵,在无法住进医院之前在家中靠制氧机自救,住进医院后肺部开始慢慢恢复。

好消息越来越多,吕清泉在连续工作超过50天以后,此前“中招”倒下的同事逐渐出院,呼吸科的医生开始回来了,向他申请上一线。

寒冬过去了,我们一起去武汉看樱花!

2月28日,国务院新闻办公室在武汉举行新闻发布会。这场重要的新闻发布会,透露了多个关键信息:

截至2月28日,支援湖北的医护人员已超过4万人。目前武汉定点医院收治的重症患者转归为治愈的占比:从14%提高到了64%。武汉新增的每日病例数:由最高峰2月13日的3910例,下降至2月27日313例;武汉新增治愈病例:从2月20日起已连续8天超过新增确诊病例数。

武汉已建成的16家方舱医院,累计收治患者1.2万人,做到了零感染、零死亡、零回头……从数据看,武汉疫情得到有力控制。

作为东道主,吕清泉盼望能摘下口罩,看看这一群救兵,看看每天自己叫着名字却看不到面容的同事,到底长什么样子。他盼望着疫情在3月份结束,他要带他们去武大看樱花,“3月份正是武汉最美的时候。”

(参考资料:何沛芸、刘央、刘睿睿、林澜、李丽贤、吕品,《危城勇士——武汉医疗抗疫一线实录》;澎湃新闻,《1716例医护感染,到底是怎么发生的》;李强,《决战汉口医院》;李玉楼、高伊琛、杨楠、郑伊灵、何沛云,《重症武汉,重新呼吸》;马素平、崔慧莹,《抢救重症病人:“敢死队”插管、专家“捞人”》等。)