城市与农村之间的“鸿沟”

城市与农村之间的“鸿沟”

1949年之前,或者说户籍制度建立之前,城乡之间的人员流动并无阻碍。数以百万计的人口在城乡之间流动。这样流动怎么搞计划经济呢?

计划经济,首先就需要计划到每个人,吃多少粮、穿多少衣、需要多少住房,等等。那首先要知道有多少人,并且有必要把他们固定化。至少要先把城里人和农村人固定起来,知道多少人吃“商品粮”才能开始计划。

通过户籍制度,中国人逐步形成了城乡二元社会。

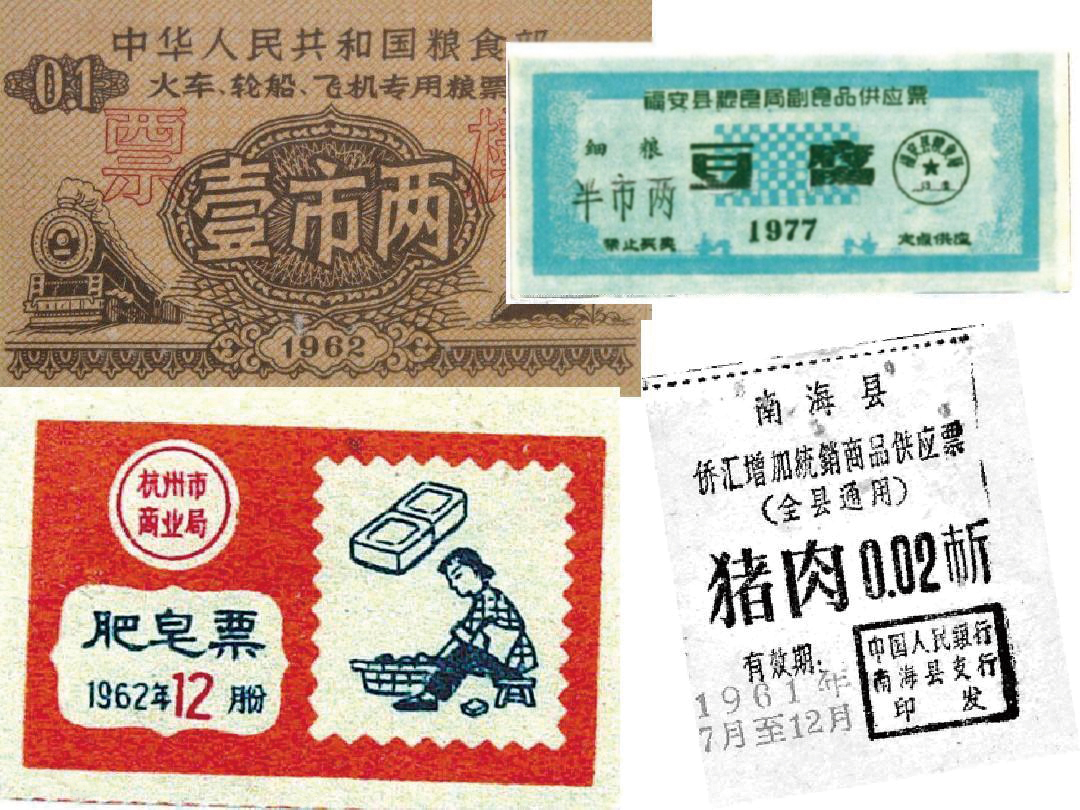

在计划经济时代,城里人有粮票,而农民没有粮票。那时候,你有钱没粮票,就没办法购买“商品粮”,没有粮票,农民就没法进城,就这一条就把农民束缚在土地上。不只是粮票,几乎所有的物资供应都针对城市人口。城里人不但有固定的粮食供应,还有相应的食油、副食、布匹、工业品,以及医疗保障等等,这些都是农村人所没有的。

那时粮票分三类:全国通用粮票、军用粮票、地方粮票。前两种粮票分别在全国和全军使用,地方粮票是哪个省的只能在哪个省使用,跨省无效。食油票,随粮票印发。此外,还有布票、棉票、蔬菜票、煤油票、火柴票、豆腐票等等。即使是城里人,不同城市之间也有很大差别。北京、上海这样的大城市,供应相对充足,而中小城市就差远了。农村则是没有物质供应一说的。

城乡差别,在三年自然灾害时期格外的凸显。当时虽然城市粮食供应不足,但只是多和少的问题,而在农村 , 则是有和无的问题。很多农村里的大食堂已经无米下锅,农民的粮食早已交了公,只能吃糠咽菜度饥荒,大食堂解散家中无粮又无在外吃“商品粮”的亲戚接济的人家,只能在困境中挣扎。

改革开放初期,开始允许农村人进城后,农村人没粮票就是一个大问题。只好先采取“双轨制”同样吃饭,用粮票就便宜一些,不用粮票就贵。不过,好歹你可以花钱买了。“农民工”这个称谓孕育而生,你进城打工,职业上是工人,可身份上还是农民,所以就叫农民工。除了农民工,还有“农民企业家”。农民已经开工厂、办企业、经商,发了财,成了企业家,可是身份上还是农民,所以叫“农民企业家”。

婚姻、参军和考学

婚姻、参军和考学

当时城市与农村之间的“鸿沟”,令一些生长在农村的人不甘于现状,努力通过考学、参军、招工等方式从“农门”跳往城市,想方设法跻身“非农业”。

1958年户籍制度正式确立之后,在户籍制度严格执行的30年里,转户口非常困难。即使是城市人,没有组织原因、调动工作,想从一个城市转到另一个城市都几乎不可想象。农村人想要变成城市人,就更难了。作家路遥的小说《人生》 中,刻画了一个不甘心一辈子当农民的农村青年——高加林。他热爱生活,心性极高,有着远大的理想和抱负。关心国际问题,爱好打篮球,并融入时代的潮流……但是,在户籍制度面前,所有的努力归于失败,最后他只能接受那片黄土地。实际上,在农村有千千万万个不甘于一辈子种地,穷其一生与命运搏斗的青年人,他们中多数都以失败而告终。

农村年轻人想走出农村,变成城市户口,只有两个途径:一是当兵,再提干。当时,能当兵的人就很少,提干者更是少之又少。二是考上大学。在教育十分不发达的时代,能考上大学的农村青年又能有多少?考上中专者,已属不易。

“1983年我通过考大学改变了命运,”来自河南的李文中说,“通过考学从农业户口变成城镇户口,别提当时有多高兴!那时有城镇户口能吃上商品粮,比农村好很多。”当时,城市户口甚至成为一种“身份”的象征,许多人“挤破脑壳”托关系改换户口。

武汉教师何斌的经历则更为坎坷。上世纪70年代,他在一家农场教书,与农场的同事结婚生子。然而拥有更大梦想的他,最终托关系在城里的一家中学立足下来,转成了城市户口。“妻子没拿到城市户口,我与妻子为此分居好几年。”何斌说,“后来孩子到了上学年龄,把他接到城市,想着有更好的学习条件,可是一直没有上城市户口,光借读费就交了好几年。”

当时的农村青年如果能当兵,可以说就走出了改变命运的第一步,成为村里姑娘的首选对象。这时候就会有人给你说媳妇,而且是村里条件相对好的姑娘。三年之后,如果你没能提干,复员回家务农,媳妇就要和你拜拜。当初姑娘看中你有可能提干,如今你没提干,又是一个农民。姑娘为啥还跟你呢?有不少农村姑娘家毁约。

另一种情况恰恰相反,一个农村兵在部队突然提干了,就要和老家的姑娘毁约。在部队里这种事情太多了。农村兵如果提干,就意味着改变命运。当时的户籍制度规定,孩子的身份是以母亲的身份为准。父亲是城里人,母亲是农村人,生下来的孩子就是农村户口,哪怕你是干部。这种家庭被称为“一头沉”。

部队里对“悔婚”也是不赞成的,你一个农村兵,刚一提干就忘本,就看不起农村姑娘了!这怎么行?如果女方闹到部队,有些可能就会背处分,严重的还会被取消干部身份,复员后又成了农民。并不是说这些农村兵提干之后就看不起农村姑娘,也不是感情问题,根本问题是户籍制度。所以,他们宁可悔婚,也要找个城里姑娘。

农村青年就算考上大学,也会和城里人有所差别。当时,在计算工龄时,上山下乡的城市青年是从下乡开始算的,农村人就只能从大学毕业后开始算。在那个年代,工龄决定级别、工资待遇、单位的各种福利、甚至分房。著名历史学者雷颐曾经讲述过一个真实故事:近代史所有一个研究员出身农村,当初在农村自由恋爱,有一个感情很深的女朋友。自从考上了大学那一天,他就知道这段恋情完了。当时,他实在不知道怎样和女朋友说。如果他们结婚,两个人的孩子就还是农民。后来,那个女孩主动来找他,哭着说自己不拖累他,咱俩关系断了吧!

在户籍制度严格执行的30年里,这样的故事天天都在重复。

“盲流”时代

“盲流”时代

“‘盲流’!你听听,还盲流呢,离流氓不远了。”这是1990年中央电视台春节联欢晚会上,小品《超生游击队》里的台词,多年以后,“盲流”一词已经不再被年轻人们熟悉。

所谓盲流,当年特指农村剩余劳动力向城市流动者。计划经济时期,人的流动大多只有一个办法——调动,但调动的前提是你要有稳定合法的职业,并且下一个单位愿意接收你。各种出于个人意愿进行的人口迁徙被认为是无组织、无计划的盲目流动。追根溯源,盲流一词来自于1953年政务院《劝止农民盲目流入城市的指示》,以及在1953年至1958年间,中央政府及其有关职能部门发出的数个标题含有“盲目流入”和“盲目外流”的文件。

如今已80多岁的周素子这辈子曾有过两次坐“牢”的经历,皆因为是“盲流”。

“文革”开始后的1966年,周素子全家被从兰州“下放”到陕西富平农村插队,商品粮户口转为农业户口。由于对陕西农村的生活和劳动不习惯,且在这里举目无亲,一周后,周素子带着孩子们偷偷跑回了浙江老家。但由于在当地没有户口,周素子只能过着东躲西藏的日子。每逢“五一”、“十一”等节日前夕,当地派出所、公社,都要将外来的“盲流”及可疑分子抓起来关押审查。

周素子第一次被抓是1970年“五一”前夕,罪名分别为“无户口”、“盲流”。关押他们的是当地学校的礼堂。一问才知道,里面的一大半人都是因为“没户口”被收押。半年后的“十一”前夕,悲剧重演。在经历了两次被当作“黑户”收押的日子后,周素子准备将户口从陕西富平迁到兰州,再迁回浙江。在那个特别的年代,没有户口就等于没有粮食吃,就无法工作。“在那个年代,户口和生命一样重要!”周素子说。

待到“盲流”真正成为坊间热词,已是1980年代。改革开放后,农村的剩余人口开始公开进入城市,寻求收入相对较高的工作机会。但是,政府并不鼓励和赞扬这种流动,一部分人口流动被称为“盲流”。

1984年4月6日,国务院发布《中华人民共和国居民身份证试行条例》,1985年9月6日,全国人大常委会第12次会议批准发布《中华人民共和国居民身份证条例》。中华人民共和国的居民身份证制度开始实施。同时,暂住证、寄住证制度允许流动人口暂住城市。进城的农民可以被边缘性地归入“暂住人口”,而获得在大城市务工的机会。

有媒体如此评论:“人不分城乡均发身份证验证身份,方便人口流动自由择业。”

“盲流”的出现,实际上说明牵绊国人流动的户口制度被打开了一道门缝。1984年,农村联产承包责任制基本完成,城市经济体制改革开始,其中心环节是政企分开,所有权与经营权的分离,增强企业活力。当城市搞活了,商品经济生根发芽了,就需要吸纳大量的劳动力。而中国广大农村,拥有着当时世界上最大规模的廉价劳动力。1991年的电视剧《外来妹》讲述了那个年代南下广东外来务工者的故事。有资料显示,进入1990年代当“民工潮”潮起之时,6000万到7000万农村户口者外出打工,约占农村劳动力总数的14.3%。

由于户口仍在那远方的家里,导致了春运成为一年一度人类世界上最大规模的迁徙。

并不存在的“南大街78号”

并不存在的“南大街78号”

20 世纪 80 年代末和 90 年代初,中国开始了大规模的“农转非”时代。

1976年出生的王新锋是陕西宝鸡人。王家世代务农,到了王父这一代,终于当上了村干部。以前农村孩子要想跳出“农门”,可以考学或当兵。从上世纪90年代开始,农村青年当兵复员后不再安排工作,于是,考大学成了农村孩子改变命运的唯一途径。

王家有三个孩子,除王新锋学习成绩中上外,姐姐弟弟的成绩都很一般。这一切王父看在眼里急在心里,他不希望三个孩子将来都和他一样在农村种庄稼、种果树。

有一天,突然传来消息说,城市户口可以买了。只要缴纳5000元,农村户口就可以变更登记为城镇户口。

在当年的中国,许多大城市工厂单位到小县城招工,都会注明“城镇户口”优先。也正因如此,王父痛下决心说要为三个孩子买户口。

在1993年的陕西农村,1.5万元于一个农村家庭而言无疑是个天文数字。但王父说他“豁出去了,不要让娃娃们再和我一样”。

当时王家只有5000元积蓄,为了凑够剩余的1万元,父亲将家里所有的苹果都卖了还不够,于是开着拖拉机走村串巷低价收苹果,然后又卖给外地来的苹果贩子,从中赚每斤5分钱的差价。

多少年过去了,王新锋只记得当年父母每天起早贪黑,拖拉机上放一只绿色的搪瓷茶缸,口渴了路边找人家讨水喝,饿了就吃编织袋里的馒头。一番东拼西凑,1993年12月底,王新锋姐弟三人的户口本终于从“蓝皮”换成了“红皮”。

多少年后,已经在西安定居的王新锋说他曾算过一笔账,父母当年为了凑够给姐弟3人买户口的钱,至少贩卖了26万斤苹果。按一台拖拉机装1000斤苹果算,经父母手贩运的苹果至少装了200多台拖拉机。户口本虽然换成了“红本”,但王新锋姐弟依旧在农村的家里帮父母种庄稼、卖苹果。

户口本上的地址由他们村变成了县城南大街78号,王新锋后来专门去街道找过那个门牌,未果。很久以后,他才知道,当年那批买户口的人地址栏里都统一登记的是“南大街78号”这个并不存在的地址。

也许是200多台拖拉机苹果的事情刺激了王新锋,他从此埋头苦读,第三年考上了宝鸡文理学院。当录取通知书送到家里时,父亲只说了一句“5000元权当撂沟里了”。

门槛降低了,农民却不愿入城了

2014年7月,国务院发布《关于进一步推进户籍制度改革的意见》,提出建立城乡统一的户口登记制度,农业户口从此退出了历史舞台。

门槛降低了,农民入户城市的意愿也降低了。过去苦苦追求的东西,现在唾手可得,却又不想要了。

“俺家是半边户、‘一头沉’,为了将孩子转成城镇户口,可以说苦苦追求了30多年。”谈起自己家的户口,张宏民老人感慨万千。张宏民退休前在新野县前高庙乡一所学校教语文,属于城镇户口,而妻子是农业户口,这种家庭被人们称为“一头沉”。张宏民有4个孩子,按当时的政策,孩子的户口只能随母亲,所以4个孩子都是农业户口。

张宏民上课对学生们说得最多的话是“好好学习,将来跳出农门”,回到家对自己孩子说得最多的话也是“跳农门”。然而命运偏偏同他开了个玩笑。1985年孩子母亲因为打农药时中毒,家里缺少壮劳力,懂事的大儿子张保中辍学了。

20世纪90年代后期,张保中加入到了外出务工大军中。十年前,张保中返乡创办了个养殖场,规模不断扩大,收入越来越多,在县城买了房,开上了汽车,却不愿将户口迁到城里。儿子前年考上了大学,也不愿将户口迁到城市。“虽然纸上抹去了农业户口这个称谓,但农民自己清楚自己依然还是农民。户口放在农村,有宅基地,有责任田,有新农合,有种粮补贴,踏实!”张保中说。

三十年河东三十年河西。过去实行家庭联产承包责任制,现在实行土地流转;过去种地要交农业税,现在种地有补贴;过去人们做梦都想要城镇户口,现在农村户口成了香饽饽。“过去,买喜糖都得托关系;现在,买个西瓜都可以扫码支付。过去,一个月工资30多块,够买半头猪;现在,退休工资3000多,能买两头猪。”谈起改革开放40年给自己带来的切身变化,张宏民获得感满满。

“让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业,让农村成为安居乐业的美丽家园。盼望这一天早日到来!”张保中对未来充满期待。

(参考资料:纪彭,《一个国家,两个世界 户籍决定命运》;李文周,《户籍 生存 命运》;姜浩峰,《56年中国户口往事》;杨江,《户口里的爱恨情愁》;《城市与农村:一道极难逾越的“鸿沟”》;《改革开放前后:户口的悲喜剧》;李相瑞,《改革开放40年——户口的变迁》;《两个家庭的户口变迁史》;李崇寒,《农转非之痛:一个时代的印记》等。)