美国大选年对中国的挑战

最近几个月以来,华盛顿几乎是每隔几天,就放出一个能让人联想到冷战的信号。这里面,有特朗普政府高官所作的冷战式讲话,有职能部门出台的针对中国企业的打压政策,也有国会通过的制裁法案。特朗普本人也参与其中,接连签署了“围剿”中国科技企业的行政令。

最近几个月以来,华盛顿几乎是每隔几天,就放出一个能让人联想到冷战的信号。这里面,有特朗普政府高官所作的冷战式讲话,有职能部门出台的针对中国企业的打压政策,也有国会通过的制裁法案。特朗普本人也参与其中,接连签署了“围剿”中国科技企业的行政令。

中美关系的高危期与美国的选举期,两者之间是有因果联系的。换句话说,目前特朗普政府鼓噪的中美冷战,部分原因是为了配合美国选战。正如美国威尔逊中心基辛格中美关系研究所学者罗伯特·戴利所说,“特朗普针对中国的行动在步调和范围上都是前所未有的,这令人茫然,也让人感觉鲁莽和蓄意。”在他看来,特朗普的目的是制造连续不断的混乱,以便最大限度地扩大总统行动范围,增加其连任的机会。

“他喜欢混乱,因为他觉得这可以为他带来更多关注。”美国前国防部长帕内塔对特朗普曾这样评价。特朗普有“制造混乱”的嗜好,甚至可以说这是他的政治哲学。所以,目前这个阶段中美关系闪现的冷战魅影,不能忽视这一点。

同样不容忽视的是,特朗普个性里的睚眦必报。英国《经济学人》近日的文章分析称,特朗普政府在对华政策上,存在主张和反对完全脱钩的鹰派与鸽派之间的竞争。“最近几个月以来,鹰派明显占据了上风,他们说服特朗普的理由是,‘中国传播的新冠病毒’导致美国和全球经济受损,进而造成特朗普选情一塌糊涂,严重削弱了他连任的机会,因此必须要报复中国。”

这就不难理解,大选年美国政府对华继续推行“美国优先”、以邻为壑的经济政策,并把金融优势“武器化”,用经济金融制裁中国高科技企业,打压中国科技发展。美国在经济金融领域力图对华“得分”,给选民以美国“获利”的印象,是特朗普政府的既定政策,两党候选人都会予以支持。

大选年,“抹黑中国”无疑是两党候选人争取选票的得力手段。美国国务卿蓬佩奥称,中国共产党是美国的核心“威胁”,副总统彭斯等其他高官也有类似评论,充分暴露了美国极端势力对华浓厚的意识形态偏见,以及对中国制度优越性的“焦虑”和“惧怕”。无论是在中国香港搞“颜色革命”,还是接二连三通过涉港、涉疆、涉藏议案法案,美国这些赤裸裸干涉中国内政、侵犯中国主权的行径都表明,它把中国锁定为“主要战略竞争对手”,带有强烈的“文明冲突”色彩。

美国大选政治受“身份政治”、民粹主义影响严重,两党候选人面对贫富差距和不平等持续扩大束手无策,提不出好的解决办法,民众不满和怨愤长期累积,表现为与精英的社会矛盾更加尖锐,制度性危机进一步撕裂社会架构,激化国内矛盾,使国内政治特别是大选政治极端化。同时,危机外溢效应凸显,政府竭力转嫁危机,寻找“替罪羊”和假想敌,中国作为美国“主要战略竞争对手”很容易成为美国内各项矛盾的“替罪羊”。

鉴于目前中美关系高度复杂敏感,竞争性突出,大选之年在攸关中国国家安全、主权利益的台海、南海等地区和问题上,美国对华战略压力加大,军事挑衅将更频繁、更直接,触碰中国的底线。全球性挑战和地区热点问题激化也将使中国对外政策包括对美外交更趋复杂,处理难度加大。

美国大选中的“中国议题”

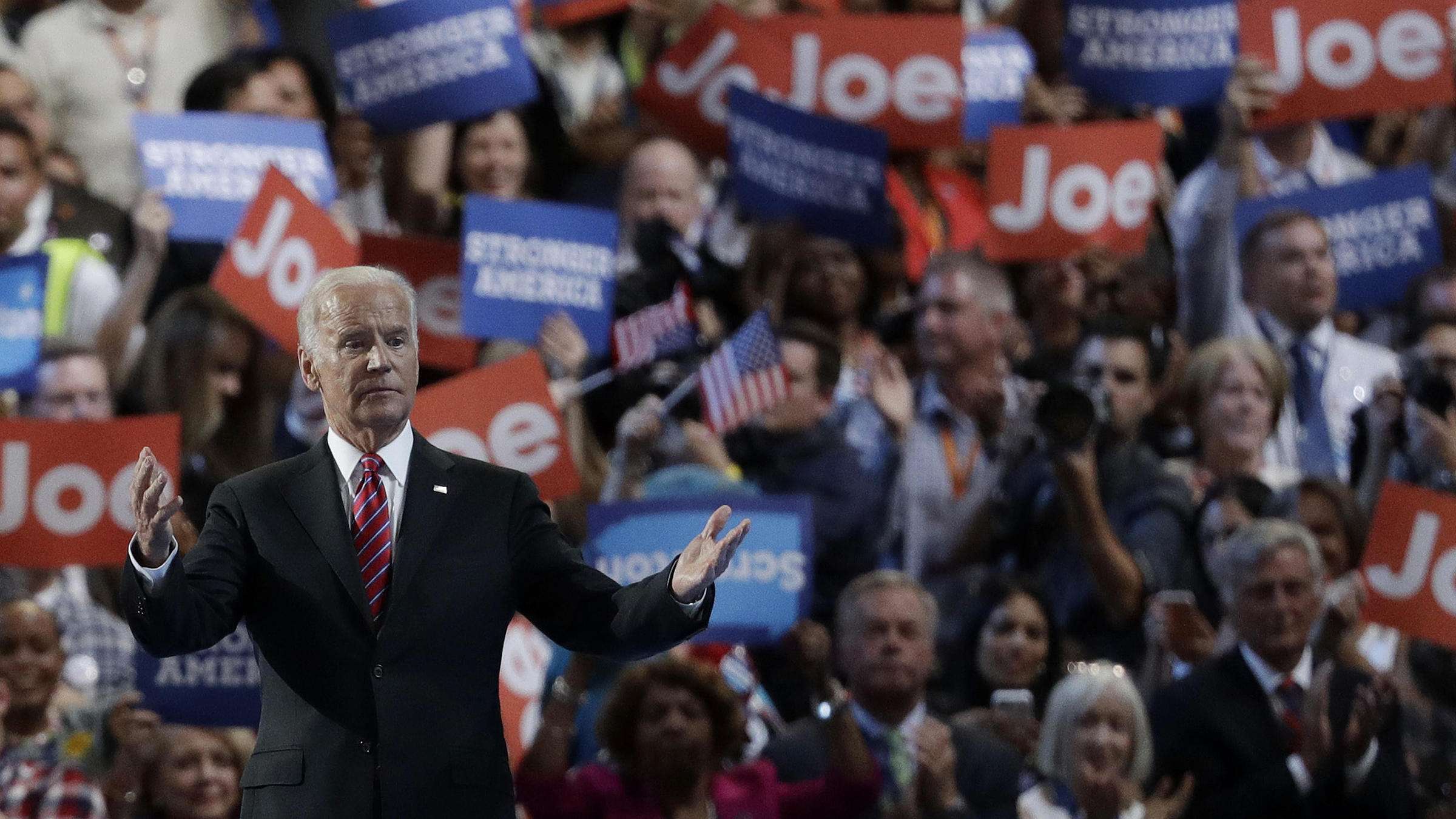

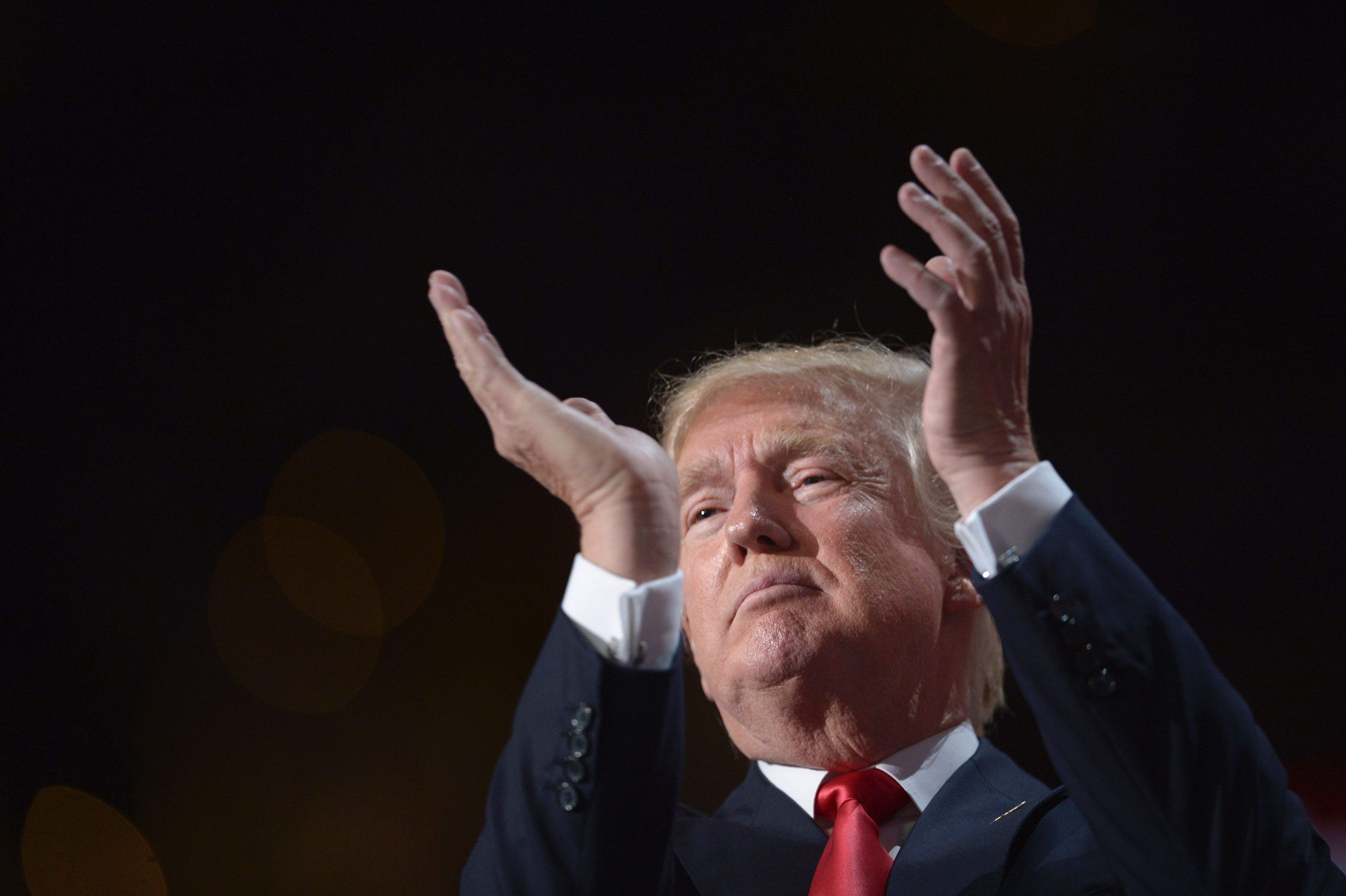

8月27日,正式接受共和党内总统候选人提名时,现任美国总统特朗普在演讲中共提及“中国”16次。其中,他两次将新冠病毒称为“中国病毒”,多次指责民主党总统候选人拜登在政治生涯中对中国使用了错误的外交手段,并言辞激烈地表示,“若拜登当选,中国将统治美国。”而在此前一周召开的民主党代表大会上,拜登似乎有意弱化了中国的存在——在短短24分半钟的演讲中,拜登只短暂地提到一次中国。

8月27日,正式接受共和党内总统候选人提名时,现任美国总统特朗普在演讲中共提及“中国”16次。其中,他两次将新冠病毒称为“中国病毒”,多次指责民主党总统候选人拜登在政治生涯中对中国使用了错误的外交手段,并言辞激烈地表示,“若拜登当选,中国将统治美国。”而在此前一周召开的民主党代表大会上,拜登似乎有意弱化了中国的存在——在短短24分半钟的演讲中,拜登只短暂地提到一次中国。

观察今年4月以来两党在竞选活动中对中国议题的呈现,不难发现,中美战略关系正经历一段重大而复杂的变化。在特朗普四年治后,对于民主党而言,针对中美贸易摩擦展开的辩论几乎难以避免,年初的新冠疫情更是加剧了议题的政治化。

设置议题是美国总统竞选时极为重要的一个环节,这些议题既要能引起选民们相对长时间的关注,同时,又要证明在这个议题上“我做的比你好”。2020年,中国议题真正从以往的边缘议题一步步走向重要议题,甚至是核心议题。

作为一名坚定拥趸“华盛顿共识”的领导人,拜登在过去数十年政治生涯中一直推崇中美合作,并以手段温和著称——早在2013年,时任美国副总统、兼任参议院外交委员会负责人的拜登在访华时就曾表示:“整个亚太地区的和平与安定才能促使整个地区的经济发展。”在确定参选2020年总统竞选后,拜登还强调,“并不需要将中国视为对美国的威胁。”

时过境迁,拜登以往对中国的友好姿态成了这次大选中的“阿喀琉斯之踵”。在集会和共和党代表大会等多个场合,特朗普团队已多次以涉华议题为柄攻击拜登。在审时度势后,作为回击,拜登团队对于涉华议题的态度却出现急转。4月18日,拜登团队发布一则竞选广告,主要反击特朗普应对新冠疫情不力,并试图将理由描绘成“特朗普过于相信中国,对中国过分软弱”。

从目前的情况来看,民主党意图利用中国议题反制特朗普的手段很有可能会延续下去。7月31日,在党代会召开前夕,民主党公布了一份长达80页的竞选纲领,他们试图批评特朗普在中美贸易摩擦中采取的态度还“不够强硬”。

同济大学政治与国际关系学院教授王传兴分析,今年的涉华议题已从美国两党总统候选人辩论的边缘进入核心。因而从选举角度看,拜登打“中国牌”,既是被迫,也不是被迫。美国对于中国的叙事逐渐从奥巴马时代的“竞争对手或伙伴”演变为“竞争者”,最终在特朗普2017年发表的《国家安全战略报告》中,这位美国总统将中国定义为“对手”。

另一个不可忽视的数据是,美国民众对中国的好感度正持续下降。今年7月30日,无党派立场的皮尤研究中心最新民调中,73%的美国民众对中国持负面态度。相较之下,这个比例在2016年还维持在47%。尽管共和党人对中国持负面态度的人群比例占据压倒性地位,达到81%;但民主党中对中国持负面态度的人群占比也显著上升,达到68%。

中国现代国际关系研究院美国研究所助理研究员张昭曦认为,2020年大选,中国议题前所未有地凸显出来,这种地位的形成离不开两方面因素:一方面,随着近年来特朗普政府将中国树为“战略竞争对手”,美国对华重视度提升、政策收紧,“中国”一词在美国的出镜率不断提高,令美国公众空前关注中美关系;另一方面,新冠疫情以来,特朗普及其身后团队在国内抗疫不力的情况下,有意突出中国议题转移执政压力。

中美之间的战略竞争正在升级

目前看,民主、共和两党的现前任高官在如何对待中国的问题上已达成最基本的战略共识,但在具体政策选项上仍存在微妙差异。例如,在将中国定义为“战略竞争者”的基础上,美国的终极目标是全面开启与中国的对抗、实现全盘脱钩,还是秉持“竞争第一、合作第二”的原则,在事关中美共同利益的地区和全球性事务中维持有限度的合作?

中国现代国际关系研究院美国研究所副研究员董春岭认为,特朗普为拉抬选情,会在大选期间奉行更加激进的对华政策,在国内政治、经济、社会、种族等多重危机叠加之下,向中国转嫁矛盾和危机已成为他的重要竞选策略,甚至“救命稻草”。中国政治体制的优势在“疫情大考”中得以体现,中美意识形态之争进一步凸显,特朗普会充分利用和放大国内国际上对西方意识形态影响力衰落的焦虑感,以更激进的“对抗中国”姿态动员选票。

不得不承认,特朗普政府里对华强硬派打冷战的迫切心态,客观上正在升级中美之间的战略竞争。正如《经济学人》上述文章所说,极端反华势力认为实现中美全面脱钩的机会之窗即将关闭,所以决心在11月大选前将其变成现实。文章认为,特朗普政府连续发布的针对中国企业的打击政策,标志着中美之间“经济战”的升级。

不得不承认,特朗普政府里对华强硬派打冷战的迫切心态,客观上正在升级中美之间的战略竞争。正如《经济学人》上述文章所说,极端反华势力认为实现中美全面脱钩的机会之窗即将关闭,所以决心在11月大选前将其变成现实。文章认为,特朗普政府连续发布的针对中国企业的打击政策,标志着中美之间“经济战”的升级。

对于中美关系来说,这个巨大后果即是两国经济、科技上脱钩,以及与之相关的战略竞争加剧的可能性。无论是特朗普签署的打击中国企业的行政令,还是国会通过的制裁中国的法案,都不可能在今年11月大选结果出炉后消失。就外交层面而言,这些都可能转化为中美战略竞争政策上的“原动力”。即便成功连任后的特朗普有意缓和中美关系,他也不可能无视“既成事实”。

如果拜登能入主白宫,不会像特朗普那样,把大国竞争弄得像打架斗殴。但他无法而且也无意逆转中美战略竞争升级的趋势。从政治大气候角度看,美国人对华态度趋于负面的现实,会压缩拜登对华政策上的灵活空间。更为关键的是,如美国政治分析师詹姆斯·曼所说,“拜登总统”继承的是美国情报机构、联邦调查局、商务部、国防部等这些对华日趋强硬的机构,即使特朗普走了,这些机构的对华敌意认知不会立刻消失。

需要指出的是,拜登反对特朗普对中国发起贸易战,主要是基于美国的“损失”大于“收益”。他并不反对政治上施压中国政府,经济上打击中国企业。目前基本可以肯定的是,即便拜登胜选,他也不会轻易取消特朗普政府已经施加的惩罚性关税,更大的可能性是将其作为施压中国的筹码。而且,无论是拜登竞选的纲领,还是美国战略界的分析,都认为拜登在对华的政策上与特朗普最大的不同,将是在战略竞争上联手盟友。

美国战略与国际研究中心学者雅各布·赫尔伯格认为,新冠危机让美国人意识到失去制造业控制权的危险性,以及中国掌控全球产业链对美国的威胁性。他认为,这样的认知,目前已经是民主、共和两党的共识。不难想象,美国在让自身经济再次伟大的同时,不会放松对中国的打压。中美竞争的核心,是经济。

大选结果难扭美国对华政策基调,中国怎么办

中国现代国际关系研究院美国研究所副研究员董春岭认为,拜登虽也主张对华强硬,但和特朗普却有明显不同。在中国议题上,他与特朗普至少有三点差异:一是反对特朗普将疫情应对不力的责任“甩锅”给中国,要求特朗普自己“背锅”;二是支持自由贸易,反对关税壁垒,反对中美经贸“脱钩”;三是更重视美国的全球领导力和国际形象,会在大选中推动美国战略界反思特朗普时代的外交策略,推动美国适当回到传统外交的套路中来。可以预见,如果拜登胜选,中美关系整体不会出现大的转圜,甚至意识形态对抗的“新冷战”意味还会加强,美对华遏制打压的态势不会变,但打法上会有变化,会更强调价值观的作用,注重修复与盟友的关系,借助盟友的力量编织新的对华“战略包围圈”。同时,在拜登执政的情境下,中美经贸关系将会获得调整和重塑的重要契机。

现在中美双方在经贸、金融、军事、安全、政治领域的摩擦几乎都会引起全局紧张,去年经贸摩擦导致总体关系濒临全面坍塌,最近中国香港国安立法问题出来后美方明确跨领域制裁路径,都是明证。我们应避免深度卷入美国国内政治的漩涡,既有所应,大胆博弈,也有所不应,更多从积极的角度发挥引领作用,尽可能多地维系两国关系中的理性、务实成分,累积经验和条件。

北京大学中外人文交流研究基地执行主任王栋分析认为,如果特朗普当选,有一种可能是没有连任压力的特朗普会推动美国对华政策回到理性务实轨道,但也有另外一种可能,即美国鹰派进一步得势,反华更加歇斯底里、无所顾忌,中美关系“直线下坠”,落入“修昔底德陷阱”。相对而言,拜登较有可能回到此前美国总统候选人的模式:在大选期间对华批评激烈,上任后回调到相对理性的政策路径。尽管将中国视为主要战略竞争对手已是两党共识。但是,拜登如果当选,其对华政策理性务实成分会更多,鹰派好战色彩会淡化,新冷战的冲动会受到抑制,会回到多边主义,试图通过强化同盟关系,增强对华制衡姿态,会从现在特朗普政府接近遏制战略的立场回调到更加平衡的、锚定在制衡之上的对冲策略组合。

他认为,无论谁胜选,美国以竞争为主的对华政策基调不会改变。中长期看,我们要强化底线思维和大局意识,保持战略定力和耐力,以战略上的坚定性和策略上的灵活性,敢于斗争、善于斗争,通过斗争迫使美方回到理性、合作的轨道,粉碎反华鹰派遏阻中国和平发展的图谋。

中国现代国际关系研究院美国研究所助理研究员张昭曦也认为,无论哪方当选,美国战略界、政策界已普遍认识到原先以接触、合作为主的对华关系模式告一段落,应对“中国挑战”将是下届美国政府对外政策的重中之重。

他认为,在“百年变局”加速演进的宏观背景下,中美关系已成为牵动世界目光的焦点,超越本次大选思考、规划中美关系更需要历史眼光和战略思维。双方应优先聚焦内部发展与治理。中美同为世界大国,身处变革前沿,都面临复杂深刻的国内治理挑战,双方不应把对方视为问题根源,而应以发展眼光运筹双边关系,使之成为各自国内治理优化进步的助力。同时,我们要树立底线思维。中美双方各自国情都在发展,彼此关系处理也不尽如往常,在相互调适的过程中,难免会有分歧甚至是碰撞,这在大国关系史中并不罕见。但是,中美都应认识到两国关系稳定对双边乃至世界和平稳定的重大意义,有意识地管控冲突、相向而行,不让“大国政治的悲剧”再度上演。同时,也要致力于强化战略沟通。过往数十年中美关系的破浪前行有赖于双方找到“接触”共识,今后中美关系的健康发展也离不开达成与时俱进的新战略共识。这样的新共识不会凭空而来,需要相互尊重,维系信任,保持战略沟通,在一次次的战略互动中感知、理解对方的考虑和关切。

(参考资料:安刚,《大选结果不会扭转美国以竞争为主的对华政策基调》;雷墨,《“跳出冷战”看中美关系》;高霈宁,《从保守主义崛起理解美国政治的深刻变化》;何亚非,《美国大选年对中国的挑战》;邹碧颖,《美国大选或难改变中美关系走向,如何稳住中国经济基本盘?》;陈思众,《美国大选纸牌屋里的“中国牌”》。)