“全球性大流行病”意味着什么

“全球性大流行病”意味着什么

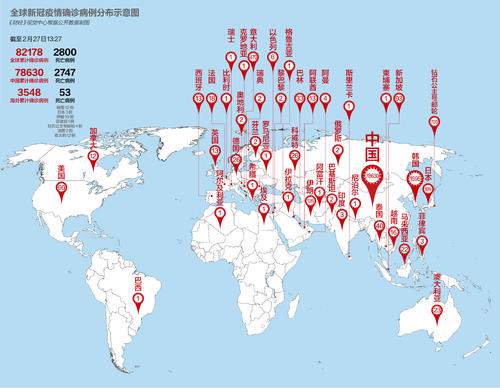

医学界公认“大流行”包括三方面的标准:病毒在人群中具有致病性和致死性,即病毒导致的疾病危害较高;病毒可以持续人传人;有证据表明该疾病在全球范围内流行。由此可以看出,“全球大流行”指的不仅仅是强传染性,还有高致病性和致死性。因此,染病一旦进入“全球大流行”阶段,将在世界范围内造成极大危害。

世卫组织总干事谭德塞博士表示,“全球大流行”这一词汇的使用是非常谨慎的,基于目前疫情的传播程度和严重程度,WHO认为COVID-19已具有大流行特征。

根据世界卫生组织的定义,全球性大流行病是一种“在世界范围内,广泛地人传人的新疾病”。美国乔治城大学全球卫生法教授劳伦斯?戈斯丁表示,通常情况下,当疫情在某个特定国家或特定地区变得相当普遍时,它会变成一种流行病;而随着其在世界许多地方、许多大陆广泛传播时,就变成了全球性大流行病。

此外,全球性大流行病还具有能够进行持续传播的感染路径——虽然中国的感染人数得到了遏制,但其他国家相继出现聚集性感染,且越来越多地被证明与中国没有明确的联系。

世界卫生组织上一次宣布全球性大流行病是在2009年甲型H1N1流感暴发时。2009年6月11日,时任世卫组织总干事陈冯富珍宣布,根据现有证据以及专家们对证据的评估,甲型H1N1病毒的传播情况已经达到为流感大流行设定的科学标准。

宣布“大流行”,谭德塞这次使用了两个定语:“以前从未见过冠状病毒引发的大流行”和“以前也从未见过得到控制的大流行”,意在传递两重信息:一是未知病毒将带来巨大未知风险,各国需保持高度警惕;二是基于中国、新加坡等国的防控经验,只要措施及时得当,疫情完全可以遏制。

新冠肺炎演变成 “全球性大流行病”,不仅意味着疫情严重程度的升级,也意味着抗疫难度的升级。约翰霍普金斯健康安全中心高级研究员詹妮弗?努佐表示,当疫情蔓延到全球时,世界卫生组织和联合国等国际组织必须在比流行病时期更大的地理范围上分配资源,这将使全球性大流行病情况下的防控工作更加难以调控。

谭德塞敦促各国立刻采取果断措施防止本国疫情进一步扩散。他说,有些国家抗疫较成功,而对于其他许多正与聚集性传染或社区传播搏斗的国家而言,挑战并不在于它们是否能够采取同样方式抗疫,而在于它们会不会那么做。他承认,所有国家都必须在保护健康、最大限度地减少经济和社会混乱和尊重人权之间保持微妙平衡,但疫情当前,谁都无法置身事外,必须一同“冷静地采取正确行动来保护地球居民”。

世界卫生组织究竟是个怎样的机构

世界卫生组织究竟是个怎样的机构

世界卫生组织到底是一个怎样的机构?为何要通过这个机构来确定流行疾病的传播程度?

世界卫生组织(简称WHO)是联合国下属的一个专门机构,总部设置在瑞士日内瓦,截至2015年,WHO共有194个成员国,只有主权国家才能参加,是国际上最大的政府间卫生组织。而WHO的职能之一是“促进流行病的防治”,所以全球每次出现重大疫情,世卫组织都会介入,对其进行评估。

WHO的创立,还与一位中国人有关,他就是施思明。施思明是中国著名外交家,是曾参与过中国东北鼠疫防治的施肇基的长子,他选择医学作为事业也是受其父亲的影响。施思明遂进入剑桥大学基督学院学医,并在学成之后参加了各种医疗救济队伍。

1945年,联合国成立预备会议在旧金山举行,中国是该会的发起国之一,施思明因熟悉英文临时担任中国代表团团长宋子文的机要秘书。他注意到,大会上通过的“联合国宪章”中只字未提卫生工作的内容。在之后的一次医学午宴上,施思明与巴西的苏札和挪威的埃文博士都认为应将建立一个国际性的世界卫生组织加入议程中。

但是,当时距离提案提交截止日期只剩两天,时间已经来不及了。在当时大会秘书长阿尔杰?希斯的建议下,他们决定由中国和巴西两国共同以宣言的方式向大会呼吁:在宪章中加入卫生工作的内容,建立国际卫生组织。施思明和苏扎完成了《关于建立一个国际性卫生组织的宣言》的起草工作,由中国和巴西作为两个创始国共同发布。这一宣言很快得到了大会认可,施思明和苏扎的努力为以后建立“世界卫生组织”铺平了道路。

但是,建立一个新的国际组织需要经过很多程序,其中充满了各方力量的博弈。比如,苏联反对由美国负责召开大会,在英国的建议下,会议由联合国经济社会理事会发出邀请,而非某国政府。

1946年3月18日,“技术准备委员会”在法国巴黎召开。施思明与加拿大精神病学家契斯欧姆负责起草章程的序言。最终会议将“健康”定义为“健康是一种躯体的完全适宜,精神和社会的安乐,而不仅仅是不存在虚弱和疾病”。1989年,WHO对这一定义稍加修改后(加入了“道德健康”内容),沿用至今。

1946年在纽约召开了WHO正式成立前的最后一次准备会议。关于新组织的名称,一种观点认为既然是联合国的专门机构,应该在其名字前冠以“联合国”的前缀;另一种观点以施思明为代表,认为WHO虽然是联合国的专门机构,但具有独立的行政、财务系统,并且向所有国家开放,包括因政治原因拒绝加入联合国的国家,所以不应该加“联合国”的前缀。最终,技术筹备委员会采纳了施思明的观点,将新组织命名为“World Health Organization”,翻译过来就是“世界卫生组织”。直到1948年4月7日,WHO宪章才正式生效,此后,每年的4月7日也就成为全球性的“世界卫生日”。

世卫组织的技术和行政首长为“总干事”,总干事由WHO最高权力机关——世界卫生大会负责任命。一般情况下,WHO的经费主要来源于会员国交纳的会费,还有泛美卫生组织、促进组织志愿基金、儿童基金会、世界银行等提供的专款。

WHO总干事可以向其他国家发布建议。世界卫生组织也会有行政团队以及应急医疗专队,协助各国防控疾病,从事公共卫生研究,以及协助进行医疗改革。世界卫生组织自成立以来,在全球范围内,对于消除各类慢性及流行性疾病提供了一定的指导和帮助。

不过,在紧急公共卫生事件中,WHO所能给出的只是建议,呼吁国际关注和共同行动,并非硬约束,至于各国采取什么应对方案,还是需要各国根据自身实际进行考量。

世卫组织的“哨音”下,欧美错失“机会之窗”

从1月23日武汉封城开始,世卫组织就一刻也没有停止过吹响“哨音”!可此后相当长一段时间,世界不少地方充斥着对中国抗“疫”的杂音,直到新冠肺炎疫情全球大流行之际,世卫组织吹响抗击疫情的号角声。

根据《国际卫生条例》,世卫组织必须利用196个成员国所形成的全球警报和网络系统,做好专业预警工作。1月23日,武汉封城。世卫组织突发事件委员会立即召开新冠疫情暴发后的第一次会议。1月25日,世卫组织推出关于新冠肺炎疫情免费在线课程;1月30日,宣布新冠肺炎疫情为国际关注的突发公共卫生事件……世界真听到世卫组织的哨音了吗?

在中国疫情正烈时,西方世界对世卫组织官员、专家频频到访中国,总体上并没有引起重视,反而是借题发挥搞事者不断。在西方社会有人将矛头对准零星的中国人甚至亚裔时,很少有人注意到世卫组织“哨音”的节奏。

2月25日,谭德塞在日内瓦宣布,当天中国以外的新增新冠病毒感染病例超过了中国的新增病例。这时候,连遥远的巴西都出现了从意大利飞回的新冠肺炎确诊病例。遗憾的是,世卫组织明确的哨音,没有警醒那些梦中人。

3月13日,瑞典首相勒文表示,该国将不再统计全国新冠肺炎人数。瑞典公共卫生局专家安德斯?蒂格内尔竟然声称,现在确切知道瑞典有多少人确诊已变得不再重要。据悉,瑞典政府只收治确诊的重症患者,并且仍收在普通医院而非传染病医院。至于轻症患者,则让他们自己在家静养。按照政府的说法,大范围检测太耗费资源,政府没有能力对每个确诊病例进行追踪,现在医疗系统需要投入更多资源保护弱者,完全控制新冠病毒传播的可能性已不复存在。瑞典政府的做法,不仅遭到了本国人民的质疑,更受到了欧盟内一些国家的批评。

3月12日,英国首相鲍里斯?约翰逊表示,现阶段英国防疫政策的核心是拖延,即政府不再检测轻症患者,重点也不是防止所有人被感染,政府只会尽力减缓疫情达到顶峰的时间,以防止发生医疗挤兑,床位主要留给重症患者。约翰逊最语惊四座的一段话是:“据预测,可能英国绝大部分人会感染新冠病毒。虽然有部分人会死亡,但绝大部分人将活下来并获得抗体,最终获得群体免疫力。”一名英国医疗系统的人士预测,如果英国真出现80%的人口感染的情况,那么将有50万人在这一过程中死亡。

3月14日,法国确诊新冠肺炎4500例,宣布关闭所有“非必需”公共场所;西班牙确诊6393例,宣布全国“封城”, 除工作、就医或购买生活必需品等特定情况外,全国范围内的民众禁止走出家门;德国确诊3795例,全部16个联邦州已决定停课。

由此不难看出,当疫情真正袭来的时候,欧洲部分国家的防控举措正在趋严,在中国已被证明有效的封锁管控措施——亦是一个月前被一些西方无耻政客抹黑的措施,目前正在成为欧洲国家的选项。

然而,不幸的是,新冠病毒很快蔓延全世界,欧美成全球疫情中心。从疫情发生到10万人感染,大约花了一个半月时间;而感染人数从50万翻倍至100万,仅仅只有一周时间。其中,近四分之一的确诊病例出现在美国,约二分之一出现在欧洲。

3月13日,《纽约时报》突然刊文章夸赞中国的疫情应对,标题简单明了:“中国为西方争取了时间,西方却把它浪费了。”因新冠肺炎问题指责中国为“亚洲病夫”的《华尔街日报》,竟然称“中国在其他国家留下败笔的领域取得成功,中国的抗‘疫’经验值得借鉴”。不止一次称中国在抗疫大考中“不及格”的德国之声,直接呼吁“学习中国的抗疫经验”。

当中国以果断的举措、惨重的代价换来了近两个月的窗口期,但西方国家无论是政府高层抑或是普通民众,普遍对这次疫情来袭的猛烈程度准备不足,并在某种傲慢的轻视之下白白地将机会浪费了。为此,世卫组织总干事谭德塞痛心疾首地表示,“我们对令人震惊的疫情传播程度和严重程度深感担忧,也对令人震惊的无所作为程度深感担忧”。

新冠疫情考验全球治理

新冠疫情考验全球治理

当中国暴发疫情之时,西方一批反华的官员学者不断抹黑中国,如今,这些攻击都被事实一一击溃。西方蓦然回首,发现中国模式可能是阻断病毒疯狂扩散的唯一方式。世界大战“疫”,容不得任何一个战场的疏忽和轻慢!在这个看不见敌人的战场上,唯有全人类共同携手,才能战胜病毒。

新冠肺炎疫情不仅正在成为一场波及全球的健康危机,而且正在演变成一场经济危机并且对全球治理构成挑战。一个直接问题是,世界各国应如何组织起来应对传染病的威胁。世界范围的疫情暴发进一步影响着人们如何看待全球化,以及对国际合作的思考。

与传染病作斗争的黄金法则是各国将信息及时公之于众。例如,在疫情早期,中国科学家迅速鉴定出新冠病毒,并共享了该病毒的基因序列,从而促进了全球疫苗研发的合作。随着新冠病毒在全球的继续传播,人类不得不依靠政府之间的合作来有效地抗击这种疾病。

每隔几年,人类就会面对全球性的新发传染病。没人知道新冠疫情会持续多久,如果它没有随着北半球春季的到来而传染性下降,那么全世界的人们就必须等待疫苗开发和推广,才能让更多人进入“安全地带”。

现代医药和健康水平已经大大降低了暴发传染病的频率,显著减缓了疾病的传播速度,同时降低了死亡率。目前,新冠病毒造成的总体死亡率约为3.4%左右,其中老年人和本来就有健康问题的人面临的死亡风险最高。而相比之下,早期现代意大利北部暴发的流行病,其死亡率高达30%~40%。

传染病流行的预防和控制是一项全球公益事业,需要加强全球协作。传染病以不同的方式影响不同的国家,决策者必须相应地调整其应对方式。与此同时,各国政府应当尽可能地采取旨在保护医疗工作者和弱势群体的措施。

纵观历史,危机与人类进步往往相伴而生。尽管日益猖獗的新冠病毒疫情可能会加深民族主义和孤立主义,并带来全球化的放缓,但另一方面,这次疫情暴发也可能刺激掀起新一轮的国际合作浪潮。世界各国目前还在为减少新冠病毒带来的恐惧和损失而斗争,在此过程中,它将鼓励人们努力创造一个更好的全球化模式。

一些专家指出,当前最重要的是各国采取措施,加强合作,快速高效抗击疫情。面对“大流行”,当务之急是采取果断行动,各国打好疫情防控的本土阻击战。受疫情影响国家应强化必要的排查、检测、治疗、隔离、追踪等措施,内防扩散,外防输入,对民众进行危机教育动员,构建应对疫情的全民共识。其他国家也应高度重视、未雨绸缪。

病毒无国界,无人能独善其身。各国应加强科研合作、分享信息和经验、构建联防联控网络、援助医疗条件薄弱国家,同时发挥好国际组织的协调作用,形成阻断病毒蔓延的全球合力。

(参考资料:梅亚雯,《“全球性大流行病”意味着什么?》;姜浩峰,《错失“机会之窗”后,全球抗疫如何夺回主动?》;苑天琪、赵利,《聚焦“全球大流行”:疾病阴影下的世界》;张春友、陈小方等,《世界加紧防范疫情“大流行”》;苏静静、张大庆《世界卫生组织究竟是个怎样的机构?》;安峥《确诊破百万:新冠病毒如何一步一步蔓延全世界》;《欧美成全球疫情新“震中”》;安然,《新冠疫情考验全球治理》;《宣布新冠疫情为全球“大流行” 世卫组织有考量》。)