“1921年的夏天,上海法租界蒲柏路,私立博文女校的楼上,在7月下半月,忽然新来了九个临时寓客。楼下女校,因为暑假休假,学生教员都回家去了,所以寂静得很,只有厨役一人,弄饭兼看门。他受熟人的委托,每天做饭给楼上的客人吃,并照管门户。不许闲人到书房里去,如果没有他那位熟人介绍的话。他也不知道楼上住的客人是什么人,言语也不十分听得懂,因为他们都不会说上海话,有的湖南口音,有的湖北口音,还有的说北方话……”

“北京大学暑假旅行团”

“北京大学暑假旅行团”

这是“一大”代表陈潭秋1936年在莫斯科用俄文写下的一篇纪念文章。当时,距中共“一大”召开已经过去了15年,党中央保存的“一大”档案已经难觅踪影。往前推6年,1930年2月1日,李立三在《党史报告》中明确说过:“党的第一次大会文件,现在是找不到了。”因此,陈潭秋1936年在莫斯科写的这篇纪念文章,成了关于中共“一大”难得的早期史料之一。

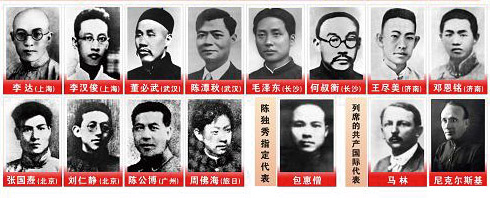

陈潭秋文章中提到的“九个临时寓客”,当时称“北京大学暑期旅行团”,他们实际上就是前来上海开会的各地共产主义小组的代表。这“九个临时寓客”,分别是:毛泽东、何叔衡、董必武、陈潭秋、王尽美、邓恩铭、刘仁静、包惠僧、周佛海。

那么,来自各地的代表,还有两位,张国焘和陈公博此时在哪呢?

其实,张国焘“因须参加大会的筹备工作”,到得最早。前面提到过,陈独秀到上海后,张国焘曾频繁地往来于北京和上海之间,充当北京的李大钊和上海的陈独秀之间的联络人。北京共产主义小组成立时,他更是成了李大钊、张申府之外,最早的三个成员之一。

张国焘来过上海几趟,很熟悉,所以一下火车,便直奔环龙路渔阳里2号,拜访李达;接着,又去了望志路106号。当时,李汉俊已经搬到了这里。

早到的张国焘,很快便察觉到“二李”与马林之间不那么融洽。

李达告诉张国焘:马林曾向他声称是共产国际的正式代表,并毫不客气地向他要工作报告。他拒绝了马林的要求,理由是组织还在萌芽时期,没有什么可报告的。马林又问他要工作计划和预算,表示共产国际将予经济的支持。他觉得马林这些话过于唐突,因此直率地表示中国共产党还没有正式成立,是否加入共产国际也还没有决定……共产国际如果支持我们,我们愿意接受;但须由我们按工作实际情形去自由支配……

李汉俊也向张国焘表达了类似的意见。

张国焘从李达和李汉俊那里了解了大致情况后,便赶往南京路上的大东旅社,在屋顶花园跟马林会面。

见面后,张国焘很快就体会到马林的鲜明个性。与维经斯基的随和可亲相反,马林“一眼望去有点像个普鲁士军人”,不但体格强健,说起话来也是雄辩滔滔,目光逼人。一旦坚持自己的主张,那股倔劲儿,仿佛要同他的反对者决斗。

此时,张国焘的口才充分显露出来。虽然张国焘比李达和李汉俊小七岁,但他既与马林谈得来,又与李达、李汉俊很亲密,成了双方之间的润滑剂、协调人。

原本中共“一大”的筹备工作,由李达、李汉俊负责。但这么一来,张国焘倒反客为主。此后,中国共产党“一大”由张国焘主持,内中的缘由便在这里。

15位同志齐聚上海

15位同志齐聚上海

张国焘抵达上海后,北京的另一名代表刘仁静,因为要先去南京参加“少年中国学会”年会,所以晚了几天,大约在7月6日到达上海。

湖南的代表毛泽东和何叔衡的出发时间,谢觉哉的日记上有记录,是在1921年6月29日离开长沙,经武汉转乘长江轮船赴上海,所以时间大致跟刘仁静相同。

而湖北代表陈潭秋和董必武,山东代表王尽美和邓恩铭,以及从日本而来的周佛海,也各自选择最方便的交通工具赶来,时间都大致相当。

相比之下,广州的代表来得最迟。由于各方都期盼身在广州的陈独秀能赶赴盛会,因此,信件电报多次发往广州催促,但陈独秀还是没来。最后,包惠僧受陈独秀委托,从广州坐了海船,于7月20日直达上海。

广州小组选出的陈公博,则没有和包惠僧同行。他带着新婚妻子李励庄,于7月14日启程,从广州到香港,登上邮轮,7月21日才来到上海……

这样,到1921年7月下旬,15位出席大会的同志,终于在上海聚齐。

党的生日为何定在7月1日

党的生日为何定在7月1日

这里,还有几个谜团,一直众说纷纭。

一是,中共“一大”各地共产主义小组派出的,到底是12位代表,还是13位代表?二是,中共“一大”究竟是什么时间召开的?

关于中共“一大”代表人数的分歧,焦点是包惠僧的代表资格问题。

前面介绍过,包惠僧本是一名新闻记者,在一次采访中结识了陈独秀,被陈独秀的个人魅力吸引,参加了共产主义运动。当时,各地共产主义小组如雨后春笋般兴起,包惠僧正好身处武汉,就加入了武汉小组。所以,他是武汉小组成员,而不是广州小组成员。

“一大”准备召开时,武汉已经选出了董必武、陈潭秋两位代表。但1921年5月,陈独秀在广州一时走不开,无法赶回上海参会,正巧包惠僧临时由上海被派往广州向陈独秀汇报工作。陈独秀便派包惠僧代表他出席大会。所以,有观点认为,包惠僧不算中共“一大”的正式代表,而只是“陈独秀的私人代表”。

第二个谜团:中共“一大”究竟是什么时间召开的?

长期以来,众多的当事人都清楚记得,中国共产党“一大”是在1921年召开的。但确切的日期,则完全陷入了记忆的模糊之中。特别是,中国还有农历、阳历之分,更加重了这个历史谜题的复杂性。比如,毛泽东在1936年就对斯诺说:“一九二一年五月,我到上海去出席共产党成立大会。”毛泽东所说的“五月”,很可能指的是农历。

而陈潭秋在1936年那篇用俄文发表的《第一次代表大会的回忆》,写到关于大会的召开时间,则是“七月下半月”或“七月下旬”。

那么,这个具体日期,究竟是何时呢?

1938年5月,中共中央准备纪念中国共产党成立17周年时,当越来越多的人向当时在延安的两位中国共产党“一大”代表——毛泽东和董必武询问党的生日时,毛泽东跟董必武商量之后,定下7月1日作为中国共产党的诞辰纪念日。

不久,毛泽东在延安的抗日战争研究会上,发表演讲《论持久战》,第一次明确地提出:“7月1日,是中国共产党建立十七周年纪念日,这个日子又正当抗战的一周年。”随后,延安的《新华日报》发表社论,号召全党准备于1941年7月1日庆祝建党20周年。这个日期在1941年6月被写入中央文件,从此,“七一”作为党的生日就这样正式确定下来。

不过,7月1日,是毛泽东跟董必武两个当事人商量后定下来的时间,并不是准确的时间。这个谜团,到1957年才揭开谜底。

1957年,苏共中央把原中共驻共产国际代表团的档案移交给中共中央。在整理这批文件时,人们意外地发现了中共“一大”的有关档案,可分为两类:一是“一大”本身形成的文件,二是“一大”参加者后来的回忆,比如陈潭秋的回忆文章。

在这些档案中,有一份名为《中国共产党第一次代表大会》的报告,和《中国共产党第一个纲领》、《中国共产党第一个决议》这两份档案放在一起,用俄文写就,写于1921年下半年,看来是给共产国际的报告。

关于中国共产党第一次代表大会召开的时间,这份报告明确写道:“代表大会定于6月20日召开,可是来自北京、汉口、广州、长沙、济南和日本的代表,直到7月23日才到达上海,于是,代表大会开幕了。”

也就是说,中国共产第一次代表大会开幕的时间,是1921年7月23日。