火星,这颗赤色星球,古往今来都充盈着迷人色彩。它是太阳系中距离地球较近、自然环境与地球最为类似的行星之一,一直以来都是人类深空探测的热点。从1961年至今,人类已实施火星探测活动达44次,但成功和部分成功的任务一共仅有22次。

现在,中国来了。如果以飞行的距离划分中国太空探索史,进入地球轨道是第一步,从地球轨道拓展到月球轨道是第二步,此次挣脱地月空间,到达另一颗行星,则是又一次跨越。

立项往事:“天问一号”的起点

立项往事:“天问一号”的起点

在“嫦娥一号”任务取得圆满成功后,中国也在谋划深空探测后续发展,火星很快进入视野。孙家栋、叶培建等院士提议要抢占先机,启动探火任务。2010年8月,8位院士联名向国家建议:开展月球以远深空探测的综合论证。国家国防科工局立即组织专家组开展发展规划和实施方案论证。火星探测,成为中国深空探测的起点和重点。

另一方面,中国还以国际交流合作的形式,尝试“搭车”去火星。2011年11月8日,由航天科技集团八院509所研制的“萤火一号”探测器和俄罗斯的“福布斯-土壤”探测器一起,搭乘俄罗斯运载火箭起飞。但“福布斯-土壤”探测器未能按计划变轨,任务以失败告终。

“萤火一号”出现意外之后,中国决心自主开展火星探测任务。有专家总结,中国要想实现自主深空探测,除了探测器这个“主角”,还要解决运载火箭推力不够的问题,并织起更强大的深空探测网。

探测器系统副总指挥李振才回忆,“2013年3月,航天科技集团的专家提出‘我们自己上火星’,一步实现环绕、着陆、巡视探测的目标。”2014年9月,国防科工局探月与航天工程中心召开首次火星探测任务先期启动会,明确了要围绕探测器这条主线,启动先期研制工作。航天科技集团五院立即成立型号研制队伍,从2014年10月开始“自掏腰包”,先动了起来。那时,一些重要的试验保障设施还不齐全。

在对实施方案经过三轮迭代和深化后,中国首次火星探测任务(行星探测工程“天问一号”任务)于2016年1月批准立项,目标定为:在国际上首次通过一次发射任务,实现火星环绕、着陆、巡视探测,成为世界上第二个独立掌握火星着陆巡视探测技术的国家。

当时我国已成功完成数次月球探测任务,为探火任务打下了基础。探火工程目标为:突破火星制动捕获、进入/下降/着陆、长期自主管理、远距离测控通信、火星表面巡视等关键技术,实现火星环绕探测和巡视探测,获取火星探测科学数据。

通过这一任务的实施,推动我国深空探测活动可持续发展。科学目标则是通过环绕火星探测和火星表面巡视探测,研究火星形貌与地质构造特征;研究火星表面土壤特征与水冰分布;研究火星表面物质组成;研究火星大气电离层及表面气候与环境特征;研究火星物理场与内部结构。

2018年9月,探测器转入正样研制阶段;2020年3月,探测器顺利通过出厂评审,4月初运抵文昌航天发射场。探测器系统总指挥赫荣伟表示,在不到4年的时间内,探测器完成研制验证、出厂,这是所有参研单位的工程师、科学家辛勤劳动所得的,大家创造了中国航天同类型号的研制纪录。

步步惊心:跨越4亿公里的火星之旅

步步惊心:跨越4亿公里的火星之旅

首次火星探测任务在低调研发数年之后,今年4月24日中国航天日正式获得命名:“天问一号”。“天问”取自屈原长诗《天问》,“日月安属,列星安陈”,叩问了大量天文现象和历史事件,表达了对真理的求索,也与深空探测气质相符。

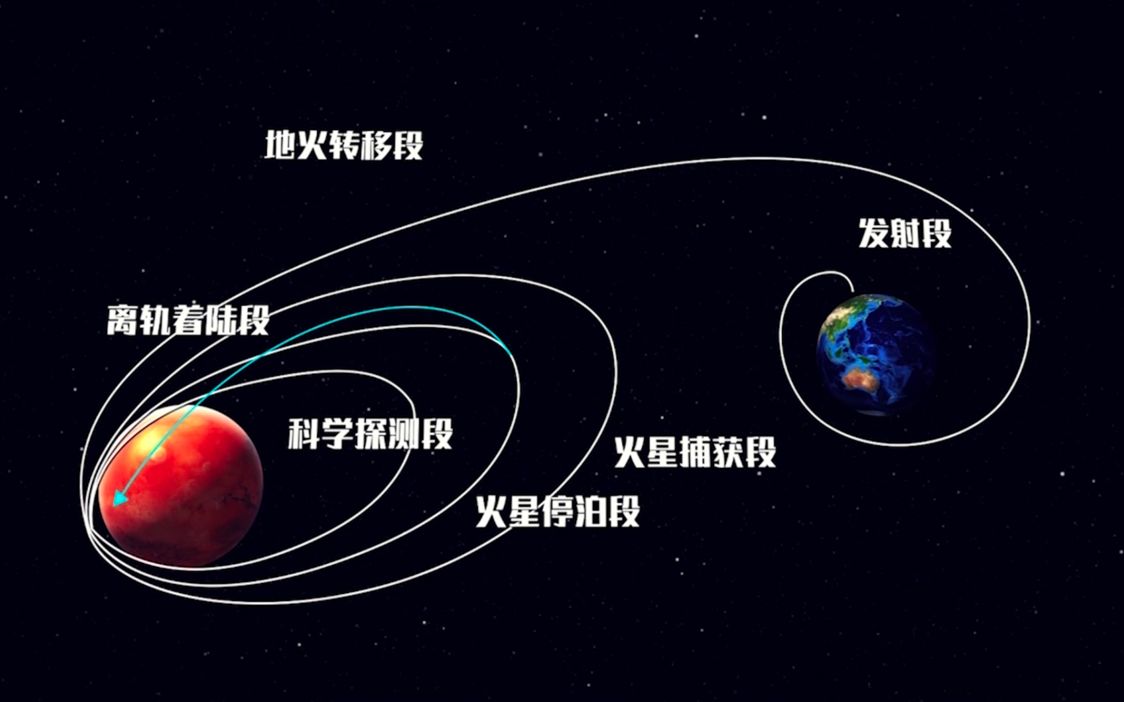

在太阳系里,八大行星以太阳为核心公转,形成了八个环形轨道,其中,地球位于三环,火星则在四环运行。我们的探测器要想冲出地球抵达火星,绝不是简单地从“三环”跨越到“四环”,而是长途跋涉十个多月,直线距离突破4亿公里的旅程。要经历发射入轨段、地火转移段、火星捕获段、火星停泊段以及离轨着陆段。

其中,地火转移段指的是从探测器与火箭分离后,到进入火星引力影响球的飞行阶段。这一阶段是“天问一号”任务里耗时最久的部分,需要近7个月之久。经过亿里迢迢的奔袭后,“天问一号”进入火星引力影响球,渐为火星所捕获。探测器发动机点火进行近火制动,将探测器的飞行速度降下来,俯下身段,成功让火星将自己“抓住”。一旦成功被火星捕获,探测器就会在火星轨道运行,成为一颗“绕火卫星”,此后进入火星停泊段。

火星停泊段并不是停泊在火星轨道上不动,而是在一个极轨道上绕火飞行,这个阶段要持续几个月,直至探测器降轨后转入两器分离阶段。

既然已经到了火星轨道,为何还要绕飞两个多月而不是直接落火呢?这个阶段的绕火飞行就是为了给地面控制环绕器上的高分相机对首选着陆区进行详细勘查并拍照成像。经历过多圈精准的成像后,我们看清了“落脚点”,才能更好地控制“天问一号”准确着陆到理想区域。看清目标以后,就要开始离轨着陆。

“天问一号”的旅程,听起来一气呵成,实则步步惊心。

中国探月工程副总设计师、中国航天科技集团有限公司科技委副主任于登云近日表示,难度首先来自于距离。月球离地球38万公里,但火星距离地球最近约5600万公里,最远大约4亿公里,最近距离也是地月距离的150倍。距离遥远带来通信延迟和信号衰减,信号传输一个来回最远时需要近46分钟。

从进入火星大气层到着陆,有一段闻名世界的“恐怖7分钟”,别看时间短暂,但在世界上现有的44次火星探测任务中,能够安全度过这7分钟的仅有9次。陆巡视器下降的全过程必须在7分钟左右完成,这意味着,其间发生任何情况,只能依靠机器自主决策。

这可谓是“天问一号”最凶险的旅程,火星环境特殊,有非常稀薄的大气,既不像月球完全没有大气,又不像地球的大气成分。所以,降落的时候,“天问一号”下面有发动机反推,上面又要打开降落伞降速,7分钟内从时速两万千米降到零,控制十分复杂,必须由设计师提前写好并注入程序。

“什么时候‘刹车’进入火星轨道,进入轨道的角度是多少,何时打开降落伞,何时切断降落伞……每个环节都步步惊心,都需要精准计算、毫秒不差。”中国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩表示,这可谓是“恐怖7分钟”。

勇闯难关:史无前例的高起点

今年,阿联酋“希望号”探测器、“天问一号”将先后飞往火星,开启近年一次探火高潮。同为两国第一次火星探测,“希望号”与“天问一号”走了不同的路径。“希望号”是一颗环绕探测器,在火星轨道上探测,“天问一号”则一步实现“绕落巡”,这在火星探测史上也是首次。

国际通行的较为稳妥的方案,是第一步发射绕飞探测器“探路”,再发射着陆器,最后再送去火星车,正如中国嫦娥工程走过的路。中国没有简单重复其他国家的老路,我国首次火星探测任务,将通过一次发射完成火星环绕、着陆和巡视三项任务,起点很高,同时也具有很大挑战性。

近10年前,中国曾研制过一颗火星探测器,名为“萤火一号”。这颗探测器体型小,仅115千克,计划环绕火星探测。那时,我国火星探测也计划“绕落回”三步走。不过,“萤火一号”任务终止之后,我国调整方案,变三步为两步。为此,近10年中,中国航天工作者一步步做好了各项准备:研制出环绕器与着陆巡视器组成的探测器,建成了位于海滨的文昌发射场,把奔火的运载工具——大火箭“长征五号”锻造成熟。

火星最远离地球4亿公里,最大的问题是测控能力能不能够得着?中国探月工程总设计师吴伟仁等人在《中国深空测控网现状与展望》一文中介绍,中国深空测控网由3个地面站组成,包括中国西北部喀什地区35米(指天线口径)深空站、东北部佳木斯地区66米深空站和南美洲阿根廷西部内乌肯省萨帕拉地区35米深空站,对深空航天器的测控覆盖率接近90%,具备支持各类月球和深空探测任务的多频段遥测、遥控、数据接收和跟踪测量等功能,是目前世界上功能完备全球布局的三大深空测控网之一。

在“天问一号”任务中,中国深空测控网的测控通信支持距离还将进一步延伸4亿公里远。为了提高数据接收能力,中国在喀什深空站正在建设3个35米口径新天线,与原有天线组成天线阵系统,使得喀什深空站在X频段深空任务数据接收能力达到与佳木斯相当的水平。

跨越式突破注定会带来更多更新的难题,对北京航天飞行控制中心的任务型号团队来说,必须要攻克全新研制的任务型号带来的诸多挑战。北京航天飞行控制中心天问一号型号团队确定和建立了一系列飞控关键技术与系统:

火星探测器距离地球最远可达4亿公里,一条信号往返地球与航天器最多可达44分钟,超大的时间延迟让地面无法沿用以往任务中的实时比判闭环控制模式,难以在确定指令发送执行情况后根据指令执行效果实施后续动作。为了克服这一阻碍,北京中心采用了超大变时延开环控制技术,设计了全新的超远距离测站捕获模式。比如,当我们发令的时候,瞄准的不是航天器当前的位置,而是它在20分钟后接收指令时所到达的位置,这样当它就位后就可以准确收到。

在航天任务中,轨道是牵引航天器的生命线,一旦飞船在飞行过程中出现问题,应急轨道重构就是它在异常情况下的安全保证。火星探测任务中存在的超长飞行过程,大量关键控制,较高唯一性的控制机会等众多限制条件,都对应急轨道重构技术提出了更高要求。为了让这个安全保障足够可靠周密,北京中心在发射窗口、运载以及测控等众多约束条件下,深入研究分析,不断做出优化调整。

为了“奔火”,“胖五”有多拼

“天问一号”发射任务,只能由我国现役最大的火箭“长征五号”承担发射任务。“长征五号”火箭被亲切称为“胖五”。“胖五”不仅是我国目前最高、体积最大的火箭,也是运载能力最强的火箭。“长征五号”运载火箭发射能力超过了5吨,“探火”任务,只有大胖子“长征五号”火箭能够胜任。

根据发射任务要求,“长征五号遥四”火箭将托举“天问一号”火星探测器加速到超过11.2千米/秒的速度。11.2千米/秒的速度,也就是第二宇宙速度,当航天器的速度达到这一速度时,就可以完全摆脱地球引力,去往太阳系内的其他行星或者小行星,因此,也被称为“逃逸速度”。此次“长征五号遥四”火箭发射火星探测器,是我国火箭第一次达到并超过11.2千米/秒的第二宇宙速度。

在“胖五”飞行的2000多秒里,需要经历多个重要飞行时序——

在“胖五”飞行的2000多秒里,需要经历多个重要飞行时序——

“胖五”捆绑了4个助推器,主要用于在起飞阶段及一级飞行前期提供推力。起飞后约3分钟,助推器与火箭分离。飞行约6分钟后,整流罩分离。整流罩主要用于保护探测器免受火箭上升过程中的气动力、气动加热及声振等有害环境影响。整流罩分离时,火箭已经基本飞出大气层,进入太空。

飞行约8分钟后,火箭一二级分离,二级发动机第一次点火,继续加速。二级发动机第一次加速过程大约持续3.5分钟,之后二级发动机第一次关机,进入大约16分钟的滑行阶段。长时间滑行技术,已经在“长征五号遥三”火箭发射中进行了验证。此后,火箭二级发动机第二次点火,完成最后的“冲刺”,持续时间约为7.5分钟。二级发动机第二次关机后,“胖五”还需要完成速度修正、姿态调整等过程,最终将探测器送入地火转移轨道。

“天问一号”发射对中国意义重大

毫不意外地,首次火星探测任务让中国成为全世界关注的焦点。

“天问一号”的发射引发了国外媒体的广泛关注,外媒指出,近年来,中国大力发展航空航天,并取得了重大进展,“天问一号”的成功发射将进一步夯实并提升中国的太空实力,“中国将成为一个全方位的太空强国”。“天问一号”不仅对中国意义重大,也将在世界航天发展史上书写下浓墨重彩的一篇。

外媒指出,“天问一号”是过去十多年来中国完成的一系列日益复杂的太空项目中的最新项目。2019年,中国成为历史上第一个让月球车在月球背面着陆并运行的国家。探月仍然是中国太空探索领域的重点。CNN称,中国政府在其“十三五”规划(2016年—2020年)中将太空作为研究重点,尤其是深空探索和在轨航天器更是重中之重。除探索火星任务外,北京还计划在2022年之前发射一个永久性的空间站,并正在考虑在2030年代向月球发射载人探测器。

此前,中国人的空间探测范围,局限在地球及其所属天然卫星——月球附近,尽管我们发射了几百颗人造卫星到地球轨道上,“嫦娥”、“玉兔”也两次造访月球,但所涉之地,仍跨不出距离地球几十万公里的范围。外面的世界怎么样?我们只能从他国几十年前就已探测到的“公开成果”里去认识。

人民科学家叶培建院士曾打过一个比喻,令人印象深刻:“宇宙就是片海洋,月亮就是钓鱼岛,火星就是黄岩岛,我们现在能去我们不去,后人要怪我们。别人去了,别人占下来了,你再想去都去不了。”

如今,中国有了自己的火星探测器,这开启的不只是中国人首次火星探测之旅,以此为起点,我们还迈出行星探测、实现“揽星九天”梦想的第一步,给全人类认识这颗红色星球、认识地球、认识宇宙贡献中国智慧。

更为重要的是,这必将在国内掀起一阵“火星热”,吸引更多00后、10后“睁大眼睛”,梦想并执着于成为“火星移民的一代”、“仰望星空的一代”。一个民族有一些关注星空的人,才有希望。

(参考资料:张宣,《“天问一号”,一次实现“绕落巡”》; 宋星文、李潇帆、郑蔚,《“天问一号”:跨越4亿公里去火星》;刘霞、李山,《“天问一号”发射 中国太空实力提升》;章咪佳、韩兢,《5吨重的天问一号,藏着啥秘密》;倪伟,《高起点出征,天问一号奔火星》;陈立、赵聪,《观火:天问一号任务立项往事》;邱晨辉,《火星探测刚走出“万里长征第一步”》;邱晨辉,《 为了“奔火”,“胖五”有多拼》。)